Постиндустриальное общество: признаки. Характеристика постиндустриального общества. Постиндустриальное общество

Постиндустриальное общество, возникшее всего 20-30 лет назад, уже называют вершиной эволюции человечества. И хотя оно охватило лишь несколько наиболее развитых и богатых стран, население которых относят к «золотому миллиарду», его достижения и польза для всех очевидны. Дымные фабрики и заводы сменились современными компьютеризированными производствами, реализующими безотходные технологии. Рабочие спецовки уступили место белоснежным рубашкам инженеров и техников, фундаментальная наука ставится во главу угла общественного процветания, а на смену материальным ценностям пришли постматериальные идеалы и мотивация творческого успеха. Возможно, не за горами то время, когда с исторической сцены сойдет последний оплот индустриального общества - социальные классы.

Изменения западного общества во второй половине XX в. происходили столь быстро, что многим социологам стало ясно: индустриальное общество исторически исчерпало себя. Необходимо какое-то новое понятие, лучше отражающее новые реалии.

Идея постиндустриального общества была сформулирована еще в начале XX в. А. Пенти, а затем введена в научный оборот после Второй мировой войны Д. Рисменом. Однако термин «постиндустриальное общество» придумал выдающийся американский социолог Д. Белл. В центр своей концепции Д. Белл ставит информационный фактор. Он усматривает тектонический сдвиг в экономике от производства товаров к производству услуг - научно-технические кадры вытесняют предпринимателей в качестве доминирующего социального класса, движущей силой нововведений и политики становится знание, а ключом к будущему - технология. Будущее, по Беллу, принадлежит «яйцеголовым».

Благодаря ему и работам другого видного социолога Р. Арона концепция постиндустриального общества получила широкое признание в начале 1970-х гг. Наряду с ней сегодня известны теории постиндустриального ка-

питализма, постиндустриального социализма, экологического и конвенционального постиндустриализма.

Как показывает статистика, постиндустриальное общество развивается в разных странах неодинаковыми темпами. Своеобразие культурно-исторической эволюции капитализма в этих странах обусловило формирование различных вариантов теории постиндустриального общества. Выделяют две модели: американскую (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, 3. Бжезинский, А. Тоффлер, Г. Кан, К. Боулдинг) и европейскую (Р. Дарендорф, А. Турен, Ж. Фурастье). Несмотря на ряд различий, объясняющихся культурной спецификой развития индустриального общества в Америке и Западной Европе, обеим моделям присущи некоторые общие черты, в частности критерии исторической периодизации общества. Выделяют три основных этапа:

♦ доиндустриальное общество, в котором главными институтами выступают сельское хозяйство, церковь и армия;

♦ индустриальное общество, лидирующим институтом которого является промышленность с корпорацией и фирмой во главе;

♦ постиндустриальное общество, где основным институтом становится наука, производящая информацию.

Кроме понятия «постиндустриальное общество» в социологической литературе используются и другие термины: «вторая промышленная революция» (А. Шафф), «третья волна» и «супериндустриальное общество» (А. Тоффлер), «третья индустриальная революция» (Д. Бальхаузен, а также «информационное общество», «кибернетическое общество», «технотронное общество», «телекоммуникационное общество», «вторая революция в торговле», «первая революция в банковских операциях». Наряду с ними современ-

Врезка

Д. Белл

Постиндустриальное общество

Термин «постиндустриальное общество» соотносится с «доиндустриальным» и «индустриальным». Доиндустриальное общество в основном добывающее, его экономика основана на сельском хозяйстве, добыче угля, энергии, газа, рыболовстве, лесной промышленности. Индустриальное общество - в первую очередь обрабатывающее, в котором энергия и машинная технология используются для производства товаров. Постиндустриальное общество - это организм, в котором телекоммуникации и компьютеры выполняют основную роль в производстве и обмене информацией и знаниями. Если индустриальное общество основано на машинном производстве, то постиндустриальное общество характеризуется интеллектуальным производством.

Продукция индустриального общества производится отдельными четко идентифицированными единицами, она обменивается и продается, потребляется и изнашивается, как кусок ткани или автомобиль.

Знание, даже если оно продается, остается с его производителем. Это «коллективный товар» с той точки зрения, что, будучи произведено, оно по своему характеру становится достоянием всех.

Постиндустриальное общество не заменяет полностью индустриальное общество, так же как и индустриальное общество не отбрасывает аграрные секторы экономики. Новые черты накладываются на старые, стирая некоторые из них, но в целом усложняя структуру общества. Полезно было бы выделить некоторые из новых измерений постиндустриального общества:

Централизация теоретического знания;

Создание новой интеллектуальной технологии;

Формирование класса производителей знания;

Переход от производства товаров к производству услуг;

Изменение характера труда.

В доиндустриальном обществе жизнь была игрой между человеком и природой, в которой люди взаимодействовали с естественной природой - землей, водой, лесами, работая малыми группами и завися от нее. В индустриальном обществе работа - это игра между человеком

ное общество нередко называют постбуржуазным, посткапиталистическим, пострыночным, посттрадиционным и постисторическим. Однако последние определения не получили заметного распространения 1 .

В основе концепции постиндустриального общества лежит оценка нового общественного целого как резко отличающегося от общества, господствовавшего на протяжении последних столетий. Речь идет о снижении роли материального производства и развитии сектора, создающего услуги и информацию, об изменившемся характере человеческой деятельности, новых типах вовлекаемых в производство ресурсов, а также существенной модификации социальной структуры.

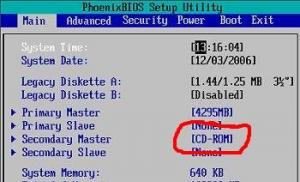

Зарубежные социологи сходятся во мнении о том, что 1970-е гг. являются началом нового этапа в развитии западного общества. Он характеризуется появлением новых средств производства - информационно-электронных систем, использованием микропроцессоров в промышленности, сфере услуг, торговли и обмена. Агробизнес, нефтехимия, генная инженерия, компьютерная техника свидетельствуют о лидирующей роли технологии в обществе.

Технология предлагает намного более значительные информационные и коммуникационные ресурсы, чем когда-либо имело человечество. Эти ресурсы столь велики, что очевидно: мы вступаем в новую эру - информационную. США - первая страна, осуществившая трехэтапный переход от аграрного общества к индустриальному и от него к постиндустриальному.

Еще на ранних этапах человеческой истории выделялись три сектора хозяйства, получившие в настоящее время следующий вид:

♦ первичный - охота и рыболовство, сельское хозяйство. Сюда относят и лесное хозяйство (охрана и восстановление лесов), лесозаготовки и добычу полезных ископаемых;

и искусственной средой, где люди заслонены машинами, производящими товары. В постиндустриальном же обществе работа становится прежде всего игрой человека с компьютером (между чиновником и просителем, врачом и пациентом, учителем и учеником).

1. Роль женщины.

2. Наука на новой стадии своего развития.

3. «Ситосы» как политические подразделения.

Существует четыре вида функциональных сито-сов - научный, технологический, административный и культурный, а также пять институциональных ситосов - экономические предприятия, правительственные конторы, университеты и исследовательские центры, социальные комплексы (больницы, центры обслуживания и тому подобное) и военная сфера. По моему мнению, основная борьба интересов будет развиваться между ситосами.

1. Меритократия.

Постиндустриальное общество, будучи в первую очередь техническим обществом, предоставляет лучшие позиции в нем на базе наследства или собственности (хотя эти факторы могут способствовать определенным образовательным и культурным преимуществам, исходя из знаний и квалификации).

2. Конец дефицита.

3. Экономика информации.

Сокращено по источнику: Американская модель: с будущим в конфликте. М., 1984. С. 16-24.

1 Подробнее см.: Иноземцев В.Л. Концепция постэкономического общества//Социологический жур нал. 1997. № 4. С. 71-78.

♦ вторичный - обрабатывающая промышленность и строительство;

♦ третичньш - транспорт, торговля, наука, искусство, сфера услуг.

В середине 1970-х гг. в развитых странах резко сокращается доля сельского населения: в Японии до 15%, в ФРГ до 10%, в США до 30%, в Англии до 41%. Напротив, занятость в сфере обслуживания увеличивается: в США до 65%, в Японии до 50%, в ФРГ до 45%, в Англии до 43%.

Из рис. 21 видно, как за 100 лет доля аграрного сектора в США сократилась почти до невидимой величины, если оценивать этот показатель по сокращению доли сельхозработников в структуре трудовых ресурсов. Однако за то же время производительность труда в аграрном секторе увеличилась в десятки раз, и в результате страна стала производить продукции не меньше, а больше, чем прежде, обеспечивая ею нуждающиеся в продуктах питания страны мира, особенно Африки и Азии. Таким образом, в постиндустриальном обществе сокращение удельного веса аграрного сектора происходит параллельно увеличению производительности труда в этом секторе. Если бы она не росла, то не могло произойти сокращения численности сельхозработников. Общая занятость в сельскохозяйственном производстве США уменьшается, так как маленькие фермы объединяются в крупные, а современная технология еще более уменьшает потребность в фермерском труде. В конце XIX в. около половины всех занятых в США работали на фермах, а в конце XX в. лишь 2,3% работающих - фермеры. Для постиндустриального общества важнее не развитие индустрии, а рост производства информации и сферы обслуживания и их превосходство над промышленностью 2 .

Под влиянием требований рынка и техно  логического прогресса сфера услуг приобретает качественно новые черты, в частности значительные объемы научных исследований и разработок. Уже с середины 1980-х гг. динамика затрат на исследования и разработки в сфере услуг опережает их рост в обрабатывающей промышленности. Причины - высокая на-укоемкость многих видов услуг, основанных на новейших информационных технологиях, растущий спрос на услуги малых исследовательских, компьютерных, биотехнологических фирм, многие из которых создаются на базе университетов. Несмотря на национальные различия в распределении затрат на НИОКР по отраслям сферы услуг в развитых странах, основная их доля приходится на деятельность, связанную с компьютерами (разработка программного обеспечения, баз данных и т.п.), на услуги в области исследований и разработок, прочие деловые услуги (в области архитектуры и инженерных изысканий), телекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, финансовое посредничество 3 .

логического прогресса сфера услуг приобретает качественно новые черты, в частности значительные объемы научных исследований и разработок. Уже с середины 1980-х гг. динамика затрат на исследования и разработки в сфере услуг опережает их рост в обрабатывающей промышленности. Причины - высокая на-укоемкость многих видов услуг, основанных на новейших информационных технологиях, растущий спрос на услуги малых исследовательских, компьютерных, биотехнологических фирм, многие из которых создаются на базе университетов. Несмотря на национальные различия в распределении затрат на НИОКР по отраслям сферы услуг в развитых странах, основная их доля приходится на деятельность, связанную с компьютерами (разработка программного обеспечения, баз данных и т.п.), на услуги в области исследований и разработок, прочие деловые услуги (в области архитектуры и инженерных изысканий), телекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, финансовое посредничество 3 .

В последние 25 лет в информационно емких отраслях сферы услуг (часто выделяемые в так называемые четвертичный и пятеричный секторы и включающие здравоохранение, образование, исследовательские разработки, финан-

2 Drucker P.F. Post-Capitalist Society. HarperBusiness, 1993. P. 69.

3 Гохберг Л. Россия перед вызовом XXI в. // Человек и труд. 2001. № 2.

сы, страхование и т.д.) отмечены самые высокие темпы роста занятости. Сфера услуг является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики ведущих индустриальных стран, обеспечивающая львиную долю занятости и производства ВВП. Интенсивное развитие этого сектора обусловлено прежде всего увеличением численности занятых и объема услуг в сфере

|

науки, образования, обработки данных рекламы, профессионального консультирования, юридического обслуживания и др. На долю наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг ныне приходится в среднем более половины ВВП ведущих индустриальных стран. Интенсивно растет и занятость ученых в области информатики: в 1995 г. на их долю приходилось 29,8% ученых, занятых в экономике США. Дальнейшее развитие информационной индустрии в период до 2005 г., по оценкам Бюро статистики труда Министерства труда США. будет сопровождаться увеличением их численности на 90%, что выдвигает эту профессию в число наиболее распространенных в экономике США 4 .

На современном этапе жизни общества на смену классовой структуре приходит профессиональная. Собственность как критерий стратификации теряет свое значение. Решающими становятся уровень образования и знания. Если для индустриального общества основной конфликт состоял между трудом и капиталом, то в постиндустриальном - между знанием и некомпетентностью. Возникают новые интеллектуальные технологии, в экономике усиливается тенденция к интеграции и планируемости. На новой стадии общественного развития промышленность уже не является основой материального производства, а рабочий класс теряет ведущую роль, уступая место научно-техническим работникам.

Основную роль играют не промышленность и производство, а наука и технология. Показателем экономического развития индустриального общества служит индекс производства стали, а показателем постиндустриального общества - доля научных и технических работников в общем объеме рабочей силы, а также объем затрат на научно-исследовательские разработки. Индустриать-ное общество можно определить количеством производимых товаров, а постиндустриальное - умением вырабатывать и передавать информацию.

Подобные процессы наблюдаются в США и Японии, завершающих переход от индустриального общества к постиндустриальному. Но они не отмечаются в России, которая не так давно завершила переход к индустриальному обществу от доиндустриального, когда большинство населения составляли крестьяне, проживавшие в сельской местности.

Одним из признаков наступления постиндустриального общества служит феминизация общественного производства - возрастание доли женщин в трудовых ресурсах. Подобный процесс наблюдается в США, России, Японии, Швеции, Германии и других странах. В 1940 г., например, вСШАтолько 28 из каждых 100 работающих были женщины, к 1947 г. их число выросло до 36, а теперь из каждых 100 занятых - 44 женщины. Почему доля занятых

4 ГохбергЛ. Указ. соч.

женщин растет по мере перехода общества к более высокой фазе развития? Тому есть несколько объяснений. Во-первых, внедрение новых технологий облегчает труд, вытесняет грубый физический труд, заменяя его интеллектуальным, доступным женщинам. Во-вторых, в постиндустриальном обществе расширяется третичный сектор - сфера обслуживания и информации, который лучше всего подходит женщине. В-третьих, по мере ускорения научного прогресса увеличивается потребность в более образованной рабочей силе, а в большинстве индустриальных стран женщины по уровню образования либо не уступают, либо превосходят (как, например, в России) мужскую половину.

Переход любого общества с доиндустриальной на индустриальную, а затем постиндустриальную фазу сопровождается следующими изменениями в структуре народного хозяйства:

♦ сокращение численности работников;

♦ увеличение доли «белых воротничков» и занятых в сфере услуг;

♦ сокращение численности «голубых воротничков»;

♦ повышение заработной платы;

♦ сокращение продолжительности рабочей недели;

♦ повышение квалификации рабочей силы;

♦ увеличение производительности труда;

♦ увеличение доли занятых женщин.

Техническое развитие сделало возможным выполнение машинами тех операций, которые раньше производились вручную. Уменьшение занятости «голубых воротничков» было сбалансировано увеличением числа рабочих мест в сфере услуг.

Наиболее важными сферами индустрии услуг являются розничная торговля, транспорт, финансы, общественное питание, гостиничная сеть, уборка помещений, а также юриспруденция, образование и медицина. Рабочие сегодня зарабатывают больше и заняты меньше, потому что они производят больше. Сектор услуг в американских предприятиях развивается сегодня быстрее, чем когда-либо прежде. В 1970-е гг. в производстве (в секторе, производящем товары всего 11%) появилось всего 5% новых профессий, а в секторе услуг - 80%. Наиболее быстрый рост отмечен в фирмах, где работает менее 50 человек. Большинство этих фирм производят информационные услуги 5 . Появились специализированные профессиональные группы, по обслуживанию вычислительной техники и процессов обработки информации (операторы, программисты, системные аналитики и проектировщики и т.п.), оказанию консультативных, научно-информационных и других услуг подобного рода. В США, по данным Национального научного фонда, в начале 1990-х гг. 16% ученых работали в области консультирования, учета, статистики, обработки данных.

В 1920-е гг. на среднестатистической фабрике США работник трудился приблизительно 50ч в неделю и получал за это время около 30 долл., в 1985 г. - 40 ч в неделю, за которые ему платили 386 долл. 6 Развитие технологии дало микрокомпьютеры, стекловолоконную оптику, а роботизация вызвала спрос

Кан Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный // Ноиая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 169-225. 6 Прикладная экономика. М.. 1993. С. 105.

Францию XVIII в., современную Америку. Но по прошествии нескольких десятилетий развития глобальных коммуникаций «цивилизации» будут представлять собой географически рассеянные регионы, объединенные общей культурой. Постиндустриальная западная цивилизация свяжет воедино все англоязычные страны. По-видимому, Китай, Россия, Латинская Америка и «третий мир» также создадут свои глобальные культурные зоны, но со своими ценностями. Глобальные корпорации могут больше сделать для распространения международного взаимопонимания, чем любая другая сила. Они обеспечивают занятость, распространяют технологию и дают профессиональную подготовку очень многим людям 8 .

Для новой эпохи характерны высокий темп роста сервисной индустрии и ее преобладающий вклад в создание национального богатства, первое место в структуре занятости населения, авангардная роль в развитии наукоемких технологий, наконец, ее приоритет в государственной инвестиционной политике. Даже на бытовом уровне символы информационного общества вытесняют сегодня символы индустриальной эпохи; так, в 1995 г. впервые американцы купили компьютеров (16,5 млн) больше, чем автомобилей.

У постиндустриального производства три кита - микроэлектроника, биотехнология и информатика 9 . Микроэлектроника открыла дорогу компьютерам, в итоге «микроэлектронная революция», связанная с изобретением больших интегральных схем и микропроцессоров, вылилась в грандиозный технический переворот: всего за 4 года (1975-1978) объем информации, размещаемой на 1 мм 2 кремниевого кристалла (чипа), вырос в 80 тыс. раз. а цена каждого такого изделия уменьшилась с 350-400 долл. до 3-4 долл. " Миниатюрность и низкая стоимость микросхем открыли беспрецедентные возможности их использования в качестве «компьютеризованных» компо-

7 Прикладная экономика.

8 Мартин Дж. Телематическое общество. Вызов ближайшего будущего // Новая технократическаяволна на Западе. М., 1986. С. 381-391.

9 Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. М..2000. С. 93-98.

10 Барышев А. Микроэлектроника и информатика // Курьер ЮНЕСКО. 1983. № 4. С. 10-15.

нентов всевозможных механических и автоматических систем - контрольно-измерительной аппаратуры, оборудования, проектирования и производства с помощью компьютеров, робототехники, гибких производственных систем, бытовой автоматики и т.д.

Биотехнология воплощает в себе открытия в области молекулярной биологии, заложившие основы генной инженерии, способной целенаправленно создавать более продуктивные виды растений и животных, разрабатывать эффективные виды лекарств, материалы с запрограммированными свойствами и т.д.

ИОТЕХНОЛОГИЯ - любая техника использования живых организ-ов или жизненных процессов для производства или видоизмене-ля продуктов, для улучшения сортов растений, или природы рас-;ний, или пород животных, создания микроорганизмов для специ-пьных целей.

Наконец, третье звено - информатизация общества, всех сторон его жизни и трудовой деятельности на базе телекоммуникаций, информационных компьютерных сетей с использованием космических средств связи и волоконно-оптических кабелей, факсимильных аппаратов, электронной почты, мобильной связи. С помощью средств мультимедиа (синтеза компьютеров, аудио- и видеотехники), компьютерной графики создается виртуальный мир, виртуальная реальность, где для человека открываются просторы для творчества, быстрого освоения и обновления знаний.

Как и у всякого общественного явления, у информатизации есть не только плюсы, но и минусы. Власть человека над информацией вместе с тем означает и власть информации над человеком. Тот, кто владеет ее источниками, каналами доступа к ней, не важно коммерческими или административными, одновременно владеет и нашим сознанием, нашими желаниями, помыслами и потребностями. Власть информации (а ее еще называют инфок-ратией) предполагает манипулирование огромными массами людей, своими масштабами превосходящее те человеческие ресурсы, которые мог собрать под своим знамена или покорить своими войсками Александр Македонский, персидский царь Дарий I или Гитлер.

Самая выразительная черта постиндустриальной эпохи - превращение информации и научного знания в непосредственную производительную силу: в 1991 г. расходы в США на приобретение информации и информационных технологий (112 млрд долл.) впервые превысили затраты на приобретение производственных технологий основных фондов (107 млрд долл.), а к началу 1995 г. в американской экономике при помощи информации производилось около 3 / 4 добавленной стоимости, создаваемой в промышленности.

Согласно А. Тоффлеру, характерной чертой формирующегося постиндустриального общества становится двухэтажная, двухсекторная экономика, состоящая из сектора производства материальных благ и услуг, где доминируют законы рыночных отношений, и сектора «производства человека», где осуществляется накопление «человеческого капитала» и не остается места отношениям спроса и предложения". Причем именно развитие «экономики для себя» все больше определяет динамику и структуру рыночных отно-

Тоффлер Э. Третья волна. М.. 1999. С. 431-433.

|

шений, экономическую конкурентоспособность той или иной страны на международной арене, хотя «производством человека» все меньше занимается государство и все больше гражданское общество, общественные ассоциации и сами граждане. В связи с этим американский футуролог предрекает известную «демаркетизацию» постиндустриальной экономики. «Героическая эпоха построения рынка закончилась - ее заменит новая фаза, в которой мы будем просто поддерживать, обновлять, совершенствовать трубопровод (так квалифицируется всемирная сеть обменов - рынок. - Прим. авт.). __ писал Э. Тоффлер. - Мы, несомненно, станем перестраивать его важнейшие участки, чтобы они могли вместить безмерно увеличившиеся потоки информации. Система рынка все больше будет зависеть от электроники, биологин и новых социальных технологий. Разумеется, на это также потребуются ресурсы, воображение и капитал. Но по сравнению с изнурительным усилием маркетизации Второй волны (индустриальной экономики. - Прим. авт.) эта программа обновления потребует значительно меньше времени, энергии, капитала и фантазии, меньших материальных затрат и людских ресурсов, чем изначальный процесс построения. Какой бы сложной ни оказалась конверсия, маркетизация уже не будет главным проектом цивилизации. Таким образом, Третья волна создаст первую в истории «трансрыночную» цивилизацию» 12 .

По мнению А. Турена, особенность постиндустриального общества заключается в том, что его можно и должно исследовать исключительно в терминах социальных отношений. Смысл поведения действующих лиц не следует искать в принципах, в устройстве Вселенной или в смысле истории: его нет ни в каком другом месте, кроме социальных отношений. Впервые анализ общества должен быть чисто социологическим. Это означает также, что механизмы социального контроля или социализации становятся в своей совокупности все более репрессивными, так как они не могут более требовать к себе уважения, как к естественным законам, или надеяться на поддержку, как традиционные предписания. «В этом типе общества все объективное, установившееся, институциональное является все более помехой социальным отношениям, коммуникации. Это объясняет значение, которое имеет в современном социальном мышлении критика, направленная против государства. Программированное общество является также обязательно обществом протеста, воображения, утопии, так как оно целиком основано на соци&чъ-ном конфликте между аппаратами, которые имеют способность и власть программировать, и теми призывами к творчеству и счастью, которым постоянно угрожает логика вышеназванных аппаратов» 11 .

Возможно, в постиндустриальном обществе формируется новая социальная сила - так называемая киберкратия. Она выступает носителем своего рода «социального интеллекта», который становится главной характери-

"- Тоффлер Э. Указ. соч. С. 462-463.

11 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М., 1998. С. 144.

стикой наступающей цивилизации. «Социальный интеллект» реализуется через: сетевую систему связей; информационное поле, создаваемое средствами электронной коммуникации; социальную память, хранящуюся в банках данных; интеллектуальную элиту, продуцирующую новые идеи и знания; широкий слой специалистов, обладающих компьютерной грамотностью; «интеллектуальный рынок», обмен идеями и информацией 14 .

В передовых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, более половины валового внутреннего продукта создается в интеллектуально емком производстве. Информационная революция, базирующаяся на соединении компьютера с телекоммуникационными сетями, коренным образом преобразует человеческое бытие. Она сжимает время и пространство, открывает границы, позволяет устанавливать контакты в любой точке земного шара. Она превращает индивидов в граждан мира 15 .

Современное общество немыслимо без информации. Мы живем в мире звуков, слов, сообщений, общения, посланий и т.д. Наши знания поступают к нам в виде информации. Общаясь с другими, мы также передаем какую-либо информацию. На передачу и распространение информации направлены мощные технические средства - от радиостанций и спутникового телевидения до мобильных телефонов и компьютеров. Недаром современное общество именуют информационным.

Каждый год объемы информации удваиваются и утраиваются, появляются все новые информационные каналы, а самым передовым из них является Интернет - «компьютерная паутина», опутавшая невидимыми нитями весь земной шар (рис. 23). Сегодня по интернету люди из разных концов земного шара общаются письменно и визуально, проводятся научные конференции и показательные медицинские операции. Благодаря интернету можно войти в любую библиотеку мира, прочитать любую газету и узнать самые последние новости.

ИНФОРМАЦИЯ (от лат. informatio - разъяснение, изложение) первоначальная - сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.). Это понятие включает обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, а также обмен сигналами в животном и растительном мире.

Сегодня уже трудно найти человека, не слышавшего хотя бы что-нибудь об электронной, мобильной и телевизионной коммерции (е-соттегсе, т-соттегсеи t-commerce соответственно), «новой экономике», «электронном правительстве» (e-government), телемедицине, дистанционном образовании и др. Глобальное информационное общество (GIS или Global Information Society - GIS), просоединиться к которому активно стремится Россия, обещает затмить собой все предыдущие общественные модели за счет невиданного ранее использования информационных технологий и возможностей, открываемых Интернетом. Интеллект, знания, информационные технологии становятся главным экономическим ресурсом современного общества.

14 Ииымв Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России. М, 1996. С. 58.

15 Кувалдин В.Б. Глобализация - светлое будущее человечества? - http://scenario.ng.ru/interview/2000-10-1 V5_future.html.

Стоимость человеческой деятельности и ее продуктов определяется уже не только и не столько затратами труда, сколько воплощенной информацией становящейся источником добавочной стоимости.

Контуры информационного общества были обрисованы в отчетах, представленных японскому правительству рядом организаций, в том числе Агентством экономического планирования, Институтом разработки использования компьютеров и Советом по структуре промышленности. В этих отчетах информационное общество определялось как такое, где процесс компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства. При этом увеличится доля инноваций, дизайна и маркетинга в производстве информационного продукта. Именно он, а не материальный продукт будет движуще и силой образования и развития общества. Информационное общество, по мнению директора японского Института информационного общества W. Масу-ды, будет бесклассовым и бесконфликтным с немногочисленным правительством и аппаратом управления. В отличие от индустриального общества, где господствовал культ потребления, информационное общество расставляет приоритеты по-другому: на первый план выдвигается такая ценность, как время, параллельно возрастает значение культурного досуга 16 .

Глобальное информационное общество пока еще достаточно молодо и не может охватить все без исключения страны, особенного третьего мира, где в некоторых регионах люди не видели даже телефона. Его ядром выступают самые развитые капиталистические страны, общими усилиями создавшие глобальную информационную инфраструктуру, которая включает цифровые магистрали (Digital Highway) и супермагистрали (Superhighway). В феврале 1995 г. в Брюсселе совещание министров, занимающихся развитием GIS в разных странах, определило 11 первоочередных глобальных проектных зон (Project Areas) , которые составят основу информационной цивилизации: ♦ GIBN (Global Interoperability of Broadband Networks) - глобальная инте-роперабельность широкополосных сетей - Канада и Япония;

"" Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash., 1983. P. 29.

♦ GIP (Global Inventory Project) - глобальная опись - ЕС и Япония; Trans-Cultural Education and Training, Tel & Lingwa - межкультурное обучение и инструктирование - Франция и Германия;

♦ Electronic Libraries, Bibtiothica Universalis - электронная универсальная библиотека - Франция и Япония;

♦ Multimedia Access to World Cultural Heritage - мультимедийный доступ к всемирному культурному наследию - Италия и Франция;

♦ Environment and Natural Resources Management - управление окружающей средой и природными ресурсами - Канада;

♦ Global Emergency Management Gemini - глобальное управление чрезвычайными ситуациями - США;

♦ Global Healthcare Applications - глобальные прикладные задачи здравоохранения - ЕС;

♦ Government On-line - правительство в режиме реального времени - Великобритания;

♦ Global Market Place for SMEs - глобальный рынок для средних и малых предприятий - ЕС, Япония, США;

♦ MARIS (Maritime Information Society) - морское информационное общество - ЕС, Канада.

Сложившуюся в последние два десятилетия экономику известный американский социолог М. Кастельс назвал информациональной и глобальной, дав ей следующую характеристику: «Итак, информационалъная - так как производительность и конкурентоспособность факторов или агентов в этой экономике (будь то фирма, регион или нация) зависят в первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях. Глобальная - потому что основные виды экономической деятельности, такие, как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынки) организуются в глобальном масштабе, непосредственно либо с использованием разветвленной сети, связывающей экономических агентов. И наконец, информациональная и глобальная - потому что в новых исторических условиях достижение определенного уровня производительности и существование конкуренции возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети» 17 .

Социальными характеристиками такого общества являются степень информированности индивидов, доступность информации для различных социальных групп, эффективность работы средств массовой информации и их возможности обратной связи, уровень информационного образования населения и охват его информационными технологиями и т.д. В эпоху информационного общества обществознание обогащается новыми категориями, среди которых принято выделять:

♦ культурный капитал;

♦ интеллектуальный капитал;

♦ социальный капитал.

Так, владение иностранными языками выступает элементом культурного капитала. Поскольку в наше время знание компьютера и иностранного языка обязательно при трудоустройстве в престижную фирму и служит стар-

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. С. 81.

Вопрос 01. Определите содержание понятия «информационное общество». Почему его называют также «постиндустриальным»?

Ответ. По мысли его теоретиков, информационное общество – следующая стадия развития после индустриального, потому другое его название – постиндустриальное. Это общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы – знаний.

Вопрос 02. Что такое рынок знаний (информации)? Почему производство знаний стало выгодной сферой вложения капитала?

Ответ. В информационном обществе знания (прежде всего, новые технологии) становятся товаром (то есть имеют свою цену), более того – самым ценным товаром. А любой товар котируется на определённом рынке. Вложение в самый ценный товар выгодно. В данном случае такие вложения позволяют первому иметь доступ к новой технологии и получить сверхприбыль, пока технология не стала общедоступной.

Вопрос 03. Почему в обществе, достигшем информационной стадии развития, постоянно ускоряются темпы научно-технического прогресса?

Ответ. Каждая научно-техническая революция в ХХ веке есть в основном не отрицание предыдущих научных теорий, а резкое увеличение суммы знаний. Увеличение суммы знаний ведёт к ускорению темпов исследования и ускорению темпов накопления знаний. Вскоре, как говориться, количество переходит в качество: накопление знаний приводит к новой научно-технической революции.

Вопрос 04. Как возникновение Интернета повлияло на развитие мировой цивилизации, человека?

Ответ. Появление Интернета ведёт к постепенному возникновению единого информационного пространства (на сегодняшний день оно разделено по языкам, но уже не по государствам, границы которых не играют в Интернете практически никакой роли).

Вопрос 05. Охарактеризуйте процесс изменения социальной структуры общества развитых стран к концу XX в.

Ответ. В процессе перехода к информационному обществу уменьшается число бедняков, также как и число сверхбогатых людей. Большую часть общества начинает составлять так называемый средний класс. Бедняки и даже бездомные присутствуют в обществе, но их не столь значительное число, чтобы стать источником социальной напряжённости. В целом это общество, где удовлетворены базовые человеческие потребности подавляющего большинства его членов.

Вопрос 06. Раскройте понятие «средний класс». Какую роль он играет в общественно-политической жизни?

Ответ. Средний класс состоит из обеспеченных, имеющих больше необходимого минимума, но не живущих в роскоши людей. Обычно большая часть среднего класса работает в сфере обслуживания. В современных развитых государствам он составляет основной источник налоговых сборов, основной электорат, в целом является лицом общества.

«Кто владеет информацией, то владеет миром», - сегодня мы часто слышим эту фразу. В наши дни эта фраза все более популярная и все более четко показывает состояния общества с точки зрения социологии и экономики. А сказал бы кто-нибудь эту фразу лет так 100 назад, то тогда бы люди в лучшем случаи не поняли, о чем идет речь. А вообще лет 100 назад над человеком, который сказал бы такую фразу, стали бы смеяться, считать его ненормальным.

Действительно, если посмотреть на историю человечества с точки зрения социологии и экономии, то общество никогда не стояло на одном месте. Оно постоянно развивалось. Оно прошло этапы от первобытного строя до наших дней. Все мы из истории учили, как в первоначальные времена люди охотились на животных для того, чтобы добыть себе пищу. Сегодня же не только нет никаких племен, но нет даже лука со стрелами, которым когда-то охотились. Стрельба с лука стала только видом спорта, а сама охота, рыбалка вместо способа выживания стала способом развлечения или отдыха.

У истории развития общества есть несколько этапов. Разные ученые дают разную классификацию развития общества, но любой человек может четко определить этапы становления человечества общества.

Все помнят из истории, из каких самых примитивных видов труда начиналась история человечества. Потом была ручная обработка различных материалов. Потом было изобретение первых машин и автоматического оборудования, промышленный переворот, автоматизация всех технологий. И вот все дошло до наших времен. Что же сейчас за время?

Сейчас время информации, время знаний. Теперешнее общество называют постиндустриальным или информационным . Когда говорят словосочетание «информационное общество», то тогда более-менее понятно, о чем идет речь. Теперешний способ жизни - это способ, который базируется на знаниях человека, на той информации, которой он владеет. Сразу нужно сказать, что в нынешнем обществе той информации, которую дает человеку школа и университет, далеко недостаточно. Конечно, нельзя сказать, что школьные и университетские знания - это капля в море, это не так. Эти два вида знаний скорее похожи на несколько элементов в большом конструкторе. Вроде и небольшие элементы, но конструктор без них собрать сложнее (конечно, те знания, которые мы получаем в заведениях образования, являются очень важными, но эти знания - это лишь небольшой кусочек большого мира информации).

Чтобы держаться на плаву в нынешнем обществе, одним университетскими знаниями невозможно ограничиваться. Нужно постоянно пополнять свой информационный багаж. И это не только тот багаж, который дают заведения образования. Нельзя ограничиваться только одной теорией. Сегодня очень часто нужно быть проявлять креативность, показывать свои практические знания. Информация - это тот рычаг, который руководит сегодня миром (даже больше, чем деньги). Почему же сейчас информация так важна? Это можно понять только тогда, когда разобраться, почему нынешнее информационное общество еще называют постиндустриальным.

Формальная человеческая логика подсказывает, что если сейчас постиндустриальное общество, то перед ним было индустриальное. Это был тот период, когда автоматизация производства дополняла человеческий труд и делала его более эффективным и качественным. Хотя бы вспомнить времена Союза: тогда большинство граждан работало на различных фабриках, заводах. Вообще почти 80 % населения работало в промышленности, а на работе в сельском хозяйстве осталось только 10 % населения. Экономика же целиком контролировалась государством, а о приватизации не могло быть и речи. Основным приоритетом были переработка природных ресурсов.

В постиндустриальном обществе происходят кардинальные изменения по сравнению с индустриальным обществом. С появлением компьютерных технологий физический труд человека отходит на второй план, так как его заменяют электронные машины. Об этом ясно говорит статистика: только 20 % людей работает в сфере производства (вместо 80 % во время индустриализации). Большинство людей (примерно 70-75 процентов) работает в сфере услуг.

В теперешнем обществе очень важную роль играет человеческий фактор. Это и есть те знания, та информация, которой владеет человек. Именно человек управляет всеми механизмами в обществе. Именно человек с помощью информации, которой он владеет, руководит всем, чем только можно. Именно информация и знания сейчас ценятся, поскольку чтобы в чем-либо участвовать или чем-то управлять, нужно знать, как это делать. Если посмотреть на нынешнее состояние экономики, то уверенно можно сказать, что информация имеет огромное влияние на экономику. Ибо только тот, кто владеет информацией об экономике, может сказать, когда будет обвал акций, когда и при каких условиях будет рост цен и как этого избежать. Таких примеров можно рассказать много, но суть их всех сводится к одному: именно наши знания и информация влияют на нашу жизнь.

Информация - ключевое звено нашего общества. Поэтому нужно быть в курсе всего, что происходит, а также понимать, почему это происходит, что нужно сделать, чтобы от этого не пострадать. Нельзя полагаться только на один вид знаний или на информацию только одного направления. Нужно оглянуться вокруг и понять, что для того, чтобы достойно жить, нужно обладать всеми видами знаний.

План

2. Глобализация в конце XX – начале XXI веков

3. Международные отношения на рубеже XX –XXI веков

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Постиндустриальное общество- это общество, в экономике которого, в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения, приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся информация и знания. Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника.

Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП. Под этот критерий попадают, в частности, США (на сферу услуг приходится 80 % ВВП США, 2002 год), страны Евросоюза (сфера услуг - 69,4 % ВВП, 2004 год), Австралия (69 % ВВП, 2003 год), Япония (67,7 % ВВП, 2001 год), Канада (70 % ВВП, 2004 год), Россия (58 % ВВП 2007 год). Однако некоторые экономисты указывают, что доля услуг в России завышена.

Относительное преобладание доли услуг над материальным производством не обязательно означает снижение объёмов производства. Просто эти объёмы в постиндустриальном обществе увеличиваются медленнее, чем увеличиваются объёмы оказанных услуг.

Под услугами следует понимать не только торговлю, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание: любая инфраструктура создаётся и содержится обществом для оказания услуг: государство, армия, право, финансы, транспорт, связь, здравоохранение, образование, наука, культура, интернет - это всё услуги. К сфере услуг относится производство и продажа программного обеспечения. Покупатель не обладает всеми правами на программу. Он пользуется её копией на определённых условиях, то есть получает услугу.

Близкими к постиндустриальной теории являются концепции информационного общества, постэкономического общества, постмодерна, «третьей волны», «общества четвёртой формации», «научно-информационного этапа принципа производства». Некоторые футурологи считают, что постиндустриализм - это лишь пролог перехода к «постчеловеческой» фазе развития земной цивилизации.

Термин «постиндустриализм» был введён в научный оборот в начале XX века учёным А. Кумарасвами, который специализировался на доиндустриальном развитии азиатских стран. В современном значении этот термин впервые был применён в конце 1950-х годов, а широкое признание концепция постиндустриального общества получила в результате работ профессора Гарвардского университета Дэниела Белла, в частности, после выхода в 1973 году его книги «Грядущее постиндустриальное общество».

В основе концепции постиндустриального общества лежит разделение всего общественного развития на три этапа:

Аграрное (доиндустриальное) - определяющей являлась сельскохозяйственная сфера, главные структуры - церковь, армия

Индустриальное - определяющей являлась промышленность, главные структуры - корпорация, фирма

Постиндустриальное - определяющим являются теоретические знания, главная структура - университет, как место их производства и накопления

Аналогично, Э. Тоффлер выделяет три «волны» в развитии общества:

аграрная при переходе к земледелию,

индустриальная во время промышленной революции

информационная при переходе к обществу, основанному на знании (постиндустриальному).

Д. Белл выделяет три технологических революции:

1.изобретение паровой машины в XVIII веке

2.научно-технологические достижения в области электричества и химии в XIX веке

3.создание компьютеров в XX веке

Белл утверждал, что, подобно тому, как в результате промышленной революции появилось конвейерное производство, повысившее производительность труда и подготовившее общество массового потребления, так и теперь должно возникнуть поточное производство информации, обеспечивающее соответствующее социальное развитие по всем направлениям.

Постиндустриальная теория, во многом, была подтверждена практикой. Как и было предсказано её создателями, общество массового потребления породило сервисную экономику, а в её рамках наиболее быстрыми темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства.

Информационная революция

Свидетельством этому является бурно развивающийся в последние десятилетия процесс информатизации общества, который охватывает сегодня многие страны мира и все более отчетливо принимает характер глобальной информационной революции[i]. И как следствие происходит процесс перехода от «материального» к информационному обществу - обществу, основанному на производстве, распространении и потреблении информации. Это - новая качественная ступень развития человечества. Информационная революция равна по своему значению переходу от эпохи собирания плодов земли и охоты к эпохе производства материальных жизненных благ. На наших глазах материальная составляющая в структуре жизненных благ уступает первенство информационной. Причем речь идет не только и не столько о технологической информации, необходимой для современного материального производства, но наряду с технологической и экономической информацией выделяется, а духовно-творческая информация.

Известно, что информационные революции в истории человечества происходили и ранее. Первой стало изобретение письменности пять-шесть тысяч лет назад в Месопотамии, затем -- независимо, но несколько тысяч лет спустя -- в Китае, и еще на 1.500 лет позднее -- майя в Центральной Америке. Вторая информационная революция произошла в результате изобретения рукописной книги, сначала в Китае, вероятно, около 1300 г. до н.э., а затем, независимо и 800 лет спустя, в Греции, когда афинский тиран Песистрат распорядился записать в книгу поэмы Гомера, до этого передававшиеся изустно. Третья информационная революция произошла после изобретения Гутенбергом печатного пресса и наборного шрифта между 1450 и 1455 годами, а также изобретением гравировки примерно в то же время.

Однако та, которую мы наблюдаем сегодня, является принципиально новой как по своему содержанию, так и по тем последствиям, которые она вызывает практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Постиндустриальная стадия развития общества отождествляется с понятием “информационное общество". Таким образом, переосмысление роли информации в развитии природы и общества, а также освоение информации как стратегического ресурса и движущего фактора дальнейшего развития цивилизации являются сегодня исключительно важными и актуальными проблемами, которые приобретают не только общенаучную, но и общецивилизационную значимость.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХ1 ВЕКОВ.

Философия науки и техники: конспект лекций Тонконогов А В

12.3. «Постиндустриальное» и «информационное» общество

Концепция постиндустриального общества была выдвинута американским социологом и политологом Даниелом Беллом (р. 1919), профессором Гарвардского и Колумбийского университетов. В его книге «Грядущее постиндустриальное общество» в качестве критерия отнесения государства к такого рода обществу был положен размер внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. На основе этого критерия была предложена и историческая периодизация обществ: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное. Идеологической основой такой классификации Белл считает «аксиологический детерминизм» (теорию о природе ценностей). Для доиндустриального общества характерны низкий уровень развития производства и малый объем ВВП. К этому разряду относятся большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страны Европы, США, Япония, Канада и некоторые другие находятся на этапе индустриального развития. Постиндустриальный этап начинается в ХХI веке.

По мнению Белла, этот этап связан главным образом с компьютерными технологиями, телекоммуникацией. В его основе лежат четыре инновационных технологических процесса. Во-первых, переход от механических, электрических, электромеханических систем к электронным привел к невероятному росту скорости передачи информации . Например, оперативная скорость современного компьютера измеряется наносекундами и даже пикосекундами. Во-вторых, этот этап связан с миниатюризацией , т.е. значительным изменением величины, «сжатием» конструктивных элементов, проводящих электрические импульсы. В-третьих, для него характерна дигитализация , т.е. дискретная передача информации посредством цифровых кодов. Наконец, современное программное обеспечение позволяет быстро и одновременно решать различные задачи без знания какого-либо специального языка. Таким образом, постиндустриальное общество представляет собой новый принцип социально-технической организации жизни. Белл выделяет главные преобразования, которые были осуществлены в американском обществе, вступившем в пору постиндустриального развития: а) в сферу услуг включились новые отрасли и специальности (анализ, планирование, программирование и др.); б) коренным образом изменилась роль женщины в обществе – благодаря развитию сферы услуг произошла институционализация равноправия женщин; в) совершился поворот в сфере познания – целью знания стало приобретение новых знаний, знаний второго типа ; г) компьютеризация расширила понятие «рабочее место». Основным вопросом перехода к постиндустриальному обществу Белл считает успешную реализацию следующих четырех равновеликих факторов: 1) экономическая активность; 2) равенство социального и гражданского общества; 3) обеспечение надежного политического контроля; 4) обеспечение административного контроля .

Согласно Беллу, постиндустриальное общество характеризуется уровнем развития услуг , их преобладанием над всеми остальными видами хозяйственной деятельности в общем объеме ВВП и соответственно численностью занятых в этой сфере (до 90% работающего населения). В подобного рода обществе особенно важны организация и обработка информации и знаний. В основе этих процессов лежит компьютер – техническая основа телекоммуникативной революции . По определению Белла, эта революция характеризуется следующими признаками:

1) главенство теоретического знания;

2) наличие интеллектуальной технологии;

3) рост численности носителей знания;

4) переход от производства товаров к производству услуг;

5) изменения в характере труда;

6) изменение роли женщин в системе труда.

Концепция постиндустриального общества обсуждалась также в трудах Э. Тоффлера, Дж. К. Гилбрейта, У. Ростоу, Р. Арона, З. Бжезинского и др. В частности, для Элвина Тоффлера (р. 1928) постиндустриальное общество означает вхождение стран в Третью волну своего развития. Первая волна – это аграрный этап, продолжавшийся в течение около 10 тыс. лет. Вторая волна связана с индустриально-заводской формой организации социума, приведшей к обществу массового потребления, массовизации культуры. Третья волна характеризуется преодолением дегуманизированных форм труда, формированием нового типа труда и соответственно нового типа рабочего. Уходят в прошлое подневольность труда, его монотонность, потогонный характер. Труд становится желаемым, творчески активным. Рабочий Третьей волны не является объектом эксплуатации, придатком машин; он независим и изобретателен. Место рождения Третьей волны – США, время рождения – 1950-е гг.

В эпоху постиндустриального общества существенной трансформации подверглось и понятие капитализма. Характеристика капитала как экономической категории, соизмеряющей различные формы социального воспроизводства, исторически обусловлена становлением общества индустриального типа. В постиндустриальном обществе экономические формы капитала как самовозрастающей стоимости по-новому раскрываются в информационной теории стоимости : стоимость человеческой деятельности и ее результатов определяется уже не только и не столько затратами труда, сколько воплощенной информацией, становящейся источником добавочной стоимости. Происходит переосмысление информации и ее роли как количественной характеристики, необходимой для анализа социально-экономического развития. Информационная теория стоимости характеризует не только объем информации, воплощенной в результат производственной деятельности, но и уровень развития производства информации как основы развития общества. Социально-экономические структуры информационного общества вырабатываются на основе науки как непосредственной производительной силы. В этом обществе актуальным агентом становится «человек знающий, понимающий» – «Homo intelligeens». Таким образом, экономические формы капитала, так же как и тесно связанный с ними политический капитал, который играл важную роль и ранее, все больше зависят от неэкономических форм , прежде всего от интеллектуального и культурного капитала.

Д. Белл называет пять основных проблем, которые решаются в постиндустриальном обществе:

1) слияние телефонных и компьютерных систем связи;

2) замена бумаги электронными средствами связи, в том числе в таких областях, как банковские, почтовые, информационные услуги и дистанционное копирование документов;

3) расширение телевизионной службы через кабельные системы; замена транспорта телекоммуникациями с использованием видеофильмов и систем внутреннего телевидения;

4) реорганизация хранения информации и систем ее запроса на базе компьютеров и интерактивной информационной сети (Интернет);

5) расширение системы образования на базе компьютерного обучения; использование спутниковой связи для образования жителей сельских местностей; использование видеодисков для домашнего образования.

В процессе информатизации общества Белл усматривает и политический аспект, считая информацию средством достижения власти и свободы, что предполагает необходимость государственного регулирования рынка информации, т.е. возрастание роли государственной власти и возможность национального планирования . В структуре национального планирования он выделяет такие варианты: а) координация в области информации (потребности в рабочей силе, капиталовложениях, помещениях, компьютерной службе и пр.); б) моделирование (например, по образцу В. Леонтьева, Л. Канторовича); в) индикативное планирование (стимулировать или замедлить методом кредитной политики) и др.

Белл оптимистически оценивает перспективу мирового развития на путях перехода от «национального общества» к становлению «международного общества» в виде «организованного международного порядка», «пространственно-временной целостности, обусловленной глобальностью коммуникаций». Однако он отмечает, что «...гегемония США в этой области не может не стать острейшей политической проблемой в ближайшие десятилетия». В качестве примера Белл приводит проблемы с получением доступа к компьютеризованным системам, разработанным в развитых индустриальных обществах, с перспективой создания глобальной сети банков данных и услуг.

Даниел Белл называл себя социалистом в экономике, либералом в политике и консерватором в культуре, являлся одним из видных представителей американского неоконсерватизма в политике и идеологии.

Из книги Идеология партии будущего автора Зиновьев Александр АлександровичОБЩЕСТВО На высоком уровне социальной эволюции человечества возникли человейники с социальной организацией, которую я называю обществом. Основные компоненты её суть государственность, экономика и идеология. В реальности имеют место разнообразные варианты

Из книги Книга еврейских афоризмов автора Джин Нодар140. ОБЩЕСТВО Как преступлением одного всем человекам осуждение, так и правдою одного всем человекам оправдание к жизни.Библия - К римлянам, 5:18Есть много вещей, без которых люди способны обходиться. Единственное, без чего им не обойтись - люди.Берне - Из статьи,

Из книги Философия: Учебник для вузов автора Миронов Владимир Васильевич Из книги Ответы на вопросы Кандидатского минимума по философии, для аспирантов естественных факультетов автора Абдулгафаров Мади Из книги Введение в философию автора Фролов ИванГлава 3. Постиндустриальное общество С середины 70-х гг. XX в. в развитых западных и некоторых восточных странах происходят глубокие изменения, в результате которых формируется новое общество. Его природа во многом остается неопределенной. Соответственно это общество

Из книги Социальная философия автора Крапивенский Соломон Элиазарович58. Общение как философская проблема, Информационное общество и экранная

Из книги Общество риска. На пути к другому модерну автора Бек Ульрих2. Информационное взаимодействие как генетическая предпосылка сознания Возникновение информационного взаимодействияЛюбое реальное взаимодействие живых существ, в том числе и человека, с окружающим миром предполагает использование информации об этом мире как

Из книги Мишель Фуко, каким я его себе представляю автора Бланшо Морис4. Государство и гражданское общество Cтруктура гражданского общества - 182 Бюрократия и гражданское общество - 184 Политические партии - 185 Закрытые и открытые общества в их отношении к гражданам В предыдущих параграфах мы выяснили, что государство всегда - в большей

Из книги История тайных обществ, союзов и орденов автора Шустер Георг2. Индустриальное общество - модернизированное сословное общество Особенности антагонизмов в жизненных обстоятельствах мужчин и женщин можно определить теоретически в сопоставлении с положением классов. Классовые противоречия резко вспыхнули в XIX веке из-за

Из книги Немецкая идеология автора Энгельс ФридрихОбщество крови, общество знания Между тем возврат Фуко к некоторым традиционным вопросам (даже если его ответы и оставались генеалогическими) ускорили обстоятельства, на прояснение которых я не претендую, поскольку они представляются мне достаточно приватными и к тому

Из книги Сумма технологии автора Лем Станислав Из книги Революция.com [Основы протестной инженерии] автора Почепцов Георгий Георгиевич5. Общество как буржуазное общество Мы остановимся на этой главе несколько дольше, потому что она, не без умысла, самая путаная из всех путаных глав «Книги» и потому что она вместе с тем блестяще показывает, как мало удается нашему святому познать вещи в их обыденном

Из книги Игры Майи автора Гусман Делия СтейнбергII. Информационное пространство и информационные объекты Когда создавалась «Сумма технологии», предполагалось, что возможности Человечества оперировать энергиями будут развиваться экспоненциально. Это подразумевало ионные и атомно-импульсные ракетные двигатели к

Из книги Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека автора Ивин Александр АрхиповичИнформационное давление НОВЫЕ ТИПЫ бархатных революций отличаются своим подчеркнутым коммуникативным характером, что естественно для информационного века. Если вчера участником революции всегда был ее непосредственный участник, то сегодня в этой же роли может

Из книги автораXX Общество Как можно говорить об обществе, не упоминая о человеке – о человеке, к которому мы уже столько раз здесь обращались? Ведь общество не есть нечто абстрактное, оно опирается на основной свой элемент – человека.Общество создает все та же Майя и делает это для того,

Из книги автораЗакрытое общество и открытое общество К. Поппер проводит различие между закрытым обществом и открытым обществом. Первое – это племенное или коллективистическое общество, второе – общество, в котором индивиды вынуждены принимать личные решения. Закрытое общество