Для начинающих. Схемы включения транзистора. Мгту «мами» — кафедра «автоматика и процессы управления

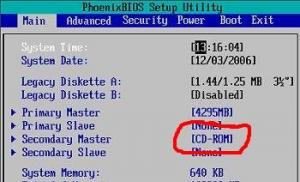

Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). При исследовании свойств обычно используют схему включения транзистора с общим эмиттером, то есть когда эмиттер подключен к "земле", коллектор, через сопротивление нагрузки, подключен к источнику питания, а на базу подаётся напряжение смещения. Соберём схему, показанную на рисунке:

В схеме используется транзистор структуры n-p-n, нагрузочное сопротивление - 1 кОм,

источник питания напряжением 12 вольт и амперметр.

Мы видим, что амперметр показывает очень низкое значение тока протекающего через

нагрузочное сопротивление и переход коллектор - эмиттер транзистора. Этот ток называется

током утечки n-p-n перехода.

По определению транзистора, малый ток базы управляет большим током в цепи коллектор - эмиттер (в схеме с ОЭ).

Для создания усилительного каскада по схеме с ОЭ, следует создать начальный ток базы,

такой, чтобы транзистор находился рабочем режиме. В нашей схеме транзистор находится в

режиме отсечки (сопротивление К - Э стремится к бесконечности). Второй крайний режим

называется режимом насыщения, то есть когда на базу поступает максимальный ток,

который уже никак не влияет на ток проходящий в цепи К-Э (ток коллектора).

В этом случае говорят, что транзистор открыт и коллекторный ток определяется

сопротивлением нагрузки, а сопротивление перехода К - Э можно принять равным 0.

Между двумя этими точками, посередине находится рабочий ток (рабочая точка) базы

транзистора.

На практике, для определения рабочего режима транзистора используют измерение не

тока, а напряжения на базе и на участке К-Э. Включение вольтметра не требует разрыва цепи.

Для определения рабочей точки следует собрать схему, показанную на рисунке:

Через резистор R1 подаётся напряжение смещения, которое создаёт ток базы.

Сопротивление R1, в процессе эксперимента, мы будем изменять от 40 до 300 кОм, с

шагом 20 кОм. Вольтметром V1 будем измерять напряжение база - эмиттер,

а вольтметром V2, напряжение коллектор - эмиттер.

Результаты измерений лучше заносить в таблицу, например в Microsoft Excel или Open Office Calc.

По результатам измерений построим график для изменения напряжения коллектор - эмиттер (КЭ):

Мы видим, что при измерениях 1-2-3 напряжение КЭ практически не меняется и близко к 0.

Этот режим называется режим насыщения. В таком режиме каскад усилителя будет работать

с сильными искажениями сигнала, так как усиление будет производиться только

отрицательных полуволн сигнала.

На участке 12-13-14, тоже график постепенно приобретает линейную зависимость,

а напряжение на коллекторе практически не меняется. В такой режим называется режимом

отсечки. В этом режиме усиление сигнала будет производиться, так же с большими

искажениями, так как усиливаться будут только положительные полуволны сигнала.

Каскады с режимом отсечки используются в цифровой технике как ключ с инверсией -

логический элемент "НЕ".

Для выбора рабочей точки транзистора в качестве усилителя следует рассчитать точку В

на графике. Для этого, следует напряжение базы в точке А сложить с напряжением базы в

точке С и поделить пополам (найти среднее арифметическое. (820 + 793)/2 = 806,5. Мы

видим, что напряжение базы 806,5 мВ, примерно соответствует 6-му измерению - 807 мВ.

Это напряжение на базе транзистора и соответствует рабочей точке каскада с общим

эмиттером.

Подключим ко входу усилителя генератор, а ко входу и выходу осциллограф. Вход соединим с

каналом А, а выход усилителя с каналом В. Для развязки усилительного каскада по

переменному току на входе каскада установим конденсаторы С1 и С1.

Примем частоту генератора 1000 Гц (1 кГц), а амплитуду сигнала 10 мВ. На осциллографе

установим время развёртки 0,5 миллисекунд на деление, чувствительность канала А -

10 милливольт на деление и чувствительность канала В - 1 вольт на деление.

Далее следует включить питание схемы и через 2 - 5 секунд выключить.

Для удобного считывания показаний осциллографа, следует синусоиду входного сигнала

опустить ниже оси Y (счётчиком Y position), а синусоиду выходного сигнала выше оси Y

аналогичным образом. Мы видим, что выходной сигнал перевёрнут относительно входного на

180 градусов.

Рассмотрим амплитудные значения входного и выходного сигналов. Входной сигнал имеет

амплитуду 10 мВ (такое значение мы установили на генераторе), а выходной сигнал получился

с амплитудой в 1,5 вольта (3 деления по оси Y / 2. Одно деление - 1 вольт). Отношение

выходного напряжения сигнала к входному называется коэффициентом усиления по

напряжению транзистора в схеме с общим эмиттером. Рассчитаем усиление нашего

транзистора Ku = Uвх / Uвых = 1,5 / 0,01 = 150. То есть, каскад на транзисторе, включенном

по схеме ОЭ, усиливает входной сигнал в 150 раз.

Для транзисторного каскада с ОЭ справедливы следующие значения:

Ku - от 50 до 1500

Ki (коэффициент усиления тока) - 10-20

Kp (коэффициент усиления мощности) - 1000-10000

Rвх (входное сопротивление) - 100 ом - 10 ком

Rвых (выходное сопротивление) - 100 ом - 100 ком

Каскад с ОЭ используется, обычно, как усилитель назко- и высокочастотных сигналов.

В начале этой главы мы увидели, как транзисторы, работая в режиме либо «насыщения», либо «отсечки», могут использоваться в качестве ключей. В последнем разделе мы увидели, как транзисторы ведут себя в своих «активных» режимах, между экстремальными режимами насыщения и отсечки. Поскольку транзисторы способны управлять током аналоговым (плавно изменяющимся) способом, они находят применение и в качестве усилителей для аналоговых сигналов.

Одна из наиболее простых для изучения схем транзисторного усилителя ранее показала коммутирующие способности транзистора (рисунок ниже).

NPN транзистор как простой ключ (на рисунке показаны направления движения потоков электронов)

Она называется схемой с общим эмиттером, потому что (игнорируя батарею источника питания) и у источника сигнала, и у нагрузки есть общая точка подключения к транзистору - эмиттера (как показано на рисунке ниже). И, как мы увидим в последующих разделах этой главы, это не единственный способ использования транзистора в качестве усилителя.

Каскад усилителя с общим эмиттером: у входного и выходного сигналов при подключении к транзистору есть общая точка - эмиттер

Каскад усилителя с общим эмиттером: у входного и выходного сигналов при подключении к транзистору есть общая точка - эмиттер Ранее небольшой ток от солнечного элемента насыщал транзистор, зажигавший лампу. Теперь зная, что транзисторы способны «задавливать» ток коллектора в соответствии с величиной тока базы, подаваемого от источника входного сигнала, мы можем увидеть, что в этой схеме яркость лампы может контролироваться яркостью света, падающего на солнечный элемент. Когда на солнечный элемент попадает мало света, лампа будет светиться тускло. По мере того, как на солнечный элемент попадает больше света, яркость лампы будет возрастать.

Предположим, что нас заинтересовало использование солнечного элемента в качестве измерителя яркости света. Мы хотим измерить яркость падающего света с помощью солнечного элемента, используя его выходной ток для управления стрелкой индикатора. Для этого можно подключить индикатор к солнечному элементу напрямую (рисунок ниже). На самом деле простейшие измерители яркости в фотографии работают подобным же образом.

Хотя этот способ может работать и при измерении умеренной яркости света, при низкой яркости он работать уже не будет. Поскольку солнечный элемент должен обеспечивать потребности в энергии индикатора для движения стрелки, то эта система неизбежно будет ограничена по своей чувствительности. Предполагая, что нам необходимо измерять очень низкие яркости света, нужно найти другое решение.

Возможно, самым прямым решением этой проблемы является использование транзистора (рисунок ниже) для усиления тока солнечного элемента, чтобы можно было получить большее отклонение стрелки индикатора для более тусклого света.

Ток солнечного элемента при низкой яркости света должен быть усилен (на рисунке показаны направления движения потоков электронов)

Ток солнечного элемента при низкой яркости света должен быть усилен (на рисунке показаны направления движения потоков электронов) Ток через индикатор в этой схеме будет в β раз больше тока через солнечный элемент. Для транзистора с β, равным 100, это дает существенное увеличение чувствительности измерений. Разумно отметить, что дополнительная мощность для перемещения стрелки индикатора исходит от батареи в правой части схемы, а не от самого солнечного элемента. Всё, что делает ток солнечного элемента, это управляет током батареи, чтобы обеспечить более высокие показания индикатора, чем мог бы обеспечить солнечный элемент без посторонней помощи.

Поскольку транзистор является устройством, регулирующим ток, и поскольку движение стрелки индикатора определяется током через катушку индикатора, показания измерителя должны зависеть только от тока солнечного элемента, а не от величины напряжения, обеспечиваемого аккумулятором. Это означает, что точность схемы не зависит от состояния аккумулятора, что является важной особенностью! Всё, что требуется от батареи, - это определенные минимальные выходные напряжения и ток, способные отклонить стрелку индикатора на всю шкалу.

Другим способом использования схемы с общим эмиттером является получение определяемого входным сигналом выходного напряжения, а не определенного значения выходного тока. Давайте заменим стрелочный индикатор на простой резистор и измерим напряжение между коллектором и эмиттером (рисунок ниже).

Когда солнечный элемент затемнен (нет тока), транзистор будет находиться в режиме отсечки, и будет вести себя как разомкнутый ключ между коллектором и эмиттером. Это приведет к максимальному падению напряжения между коллектором и эмиттером, что даст максимальное V вых, равное полному напряжению батареи.

При полной мощности (максимальной освещенности) солнечный элемент будет приводить транзистор в режим насыщения, заставляя его вести себя как замкнутый ключ между коллектором и эмиттером. Результатом будет минимальное падение напряжение между коллектором и эмиттером, или почти нулевое выходное напряжение. На самом деле открытый транзистор никогда не сможет достичь нулевого падения напряжения между коллектором и эмиттером из-за двух PN-переходов, через которые должен проходить ток коллектора. Однако это «напряжение насыщения коллектор-эмиттер» будет довольно низким, примерно несколько десятых долей вольта, в зависимости от конкретного используемого транзистора.

При выходных сигналах солнечного элемента для уровней освещенности где-то между нулем и максимумом транзистор будет находиться в активном режиме, а выходное напряжение будет где-то между нулем и полным напряжением батареи. Важно отметить, что в схеме с общим эмиттером выходное напряжение инвертируется относительно входного сигнала. То есть по мере увеличения входного сигнала выходное напряжение уменьшается. По этой причине схема усилителя с общим эмиттером называется инвертирующим усилителем.

Быстрое моделирование схемы в SPICE (рисунок и список соединений ниже) проверит наши выводы об этой усилительной схеме.

Схема усилителя с общим эмиттером с номерами узлов в SPICE (список соединений приведен ниже) *common-emitter amplifier

i1 0 1 dc

q1 2 1 0 mod1

r 3 2 5000

v1 3 0 dc 15

.model mod1 npn

.dc i1 0 50u 2u

.plot dc v(2,0)

.end

Схема усилителя с общим эмиттером с номерами узлов в SPICE (список соединений приведен ниже) *common-emitter amplifier

i1 0 1 dc

q1 2 1 0 mod1

r 3 2 5000

v1 3 0 dc 15

.model mod1 npn

.dc i1 0 50u 2u

.plot dc v(2,0)

.end

В начале моделирования (на рисунке выше), когда источник ток (солнечного элемента) выдает нулевой ток, транзистор находится в режиме отсечки, и выходное напряжение усилителя (между узлами 2 и 0) равно всем 15 вольтам напряжения батареи. По мере того, как ток солнечного элемента начинает увеличиваться, выходное напряжение пропорционально уменьшается, пока транзистор не достигнет насыщения при токе базы 30 мкА (ток коллектора 3 мА). Обратите внимание, как график выходного напряжения идеально линеен (шаги по 1 вольту от 15 вольт до 1 вольта) до точки насыщения, где он никогда не достигнет нуля. Этот эффект упоминался ранее, полностью открытый транзистор не может достичь точно нулевого падения напряжения между коллектором и эмиттером из-за наличия внутренних переходов. То, что мы видим, это резкое снижение выходного напряжения от 1 вольта до 0.2261 вольта при возрастании входного тока с 28 мкА до 30 мкА, а затем дальнейшее снижение выходного напряжения (хотя и со значительно меньшим шагом). Наименьшее выходное напряжение, полученное при этом моделировании, составляет 0.1299 вольта, почти равно нулю.

До сих пор мы видели, как транзистор, как усилитель сигналов постоянных напряжения и тока. В примере измерения освещенности с помощью солнечного элемента нам было интересно усилить выходной сигнал постоянного тока от солнечного элемента для управления стрелочным индикатором постоянного тока или получить на выходе постоянное напряжение. Однако это не единственный способ использования транзистора в качестве усилителя. Часто бывает, необходим усилитель переменного тока для усиления сигналов переменных тока и напряжения. Один из наиболее распространенных случаев - аудио электроника (радио, телевидение). Ранее мы видели пример аудио сигнала от камертона, активирующего транзисторный ключ (рисунок ниже). Посмотрим, можем ли мы изменить эту схему для передачи мощности не на лампу, а на динамик.

Транзисторный ключ, активируемый звуком (на рисунке показаны направления движения потоков электронов)

Транзисторный ключ, активируемый звуком (на рисунке показаны направления движения потоков электронов) В исходной схеме двухполупериодный мостовой выпрямитель использовался для преобразования сигнала переменного напряжения от микрофона в постоянное напряжение для управления входом транзистора. Всё, что нам было нужно, это включить лампу с помощью звукового сигнала от микрофона, для этих целей такой схемы было достаточно. Но теперь мы хотим усилить сигнал переменного напряжения и подать его на динамик. Это означает, что мы больше не можем выпрямлять сигнал с выхода микрофона, поскольку для подачи на транзистор нам нужен неискаженный сигнал! Удалим из схемы мостовой выпрямитель и заменим лампу на динамик.

Так как микрофон может генерировать напряжения, превышающие прямое падение напряжения на PN-переходе база-эмиттер, последовательно с микрофоном я поместил резистор. Давайте промоделируем схему на рисунке ниже с помощью SPICE. Список соединений приведен ниже.

SPICE модель аудио усилителя с общим эмиттером common-emitter amplifier

vinput 1 0 sin (0 1.5 2000 0 0)

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 8

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.74m

.plot tran v(1,0) i(v1)

.end

SPICE модель аудио усилителя с общим эмиттером common-emitter amplifier

vinput 1 0 sin (0 1.5 2000 0 0)

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 8

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.74m

.plot tran v(1,0) i(v1)

.end

На графиках моделирования (рисунок выше) показаны как входное напряжение (сигнал переменного напряжения с амплитудой 1,5 вольта и частотой 2000 Гц), так и ток через батарею 15 вольт, который совпадает с током через динамик. Здесь мы видим полную синусоиду входного переменного напряжения (и с положительной, и с отрицательной полуволнами) и полуволны выходного тока только одной полярности. Если бы мы на самом деле подали этот сигнал на динамик, звук из него был бы сильно искажен.

Что не так с этой схемой? Почему она не будет точно воспроизводить полную форму переменного напряжения от микрофона? Ответ на этот вопрос можно найти путем тщательной проверки модели транзистора на основе диода и источника тока (рисунок ниже).

Ток коллектора контролируется, или регулируется, в режиме стабилизации тока на постоянном значении в соответствии с величиной тока, протекающего через переход база-эмиттер. Обратите внимание, что оба пути протекания тока через транзистор являются однонаправленными: только одно направление! Несмотря на наше намерение использовать транзистор для усиления сигнала переменного тока, он, по сути, является устройством постоянного тока, которое способно работать с токами только одного направления. Мы можем подать входной сигнал переменного напряжения между базой и эмиттером, но электроны в этой схеме не смогут протекать во время того полупериода, когда переход база-эмиттер будет смещен в обратном направлении. Следовательно, транзистор будет оставаться в режиме отсечки на протяжении всей этой части периода. Он будет «включаться» в активный режим только в том случае, если входное напряжение имеет правильную полярность, чтобы смещать переход база-эмиттер в прямом направлении, и только тогда, когда это напряжение достаточно велико, чтобы превысить прямое падение напряжения перехода. Помните, что биполярные транзисторы являются устройствами, которые управляются током: они регулируют ток коллектора, основываясь на протекании тока от базы к эмиттеру, а не на наличии напряжения между базой и эмиттером.

Единственный способ, с помощью которого мы можем заставить транзистор выдавать в динамик сигнала без искажения его формы, заключается в том, чтобы удерживать транзистор в активном режиме всё время. Это значит, что мы должны поддерживать ток через базу в течение всего периода входного сигнала. Следовательно, PN-переход база-эмиттер должен постоянно быть смещен в прямом направлении. К счастью, это может быть достигнуто с помощью постоянного напряжения смещения, добавленного к входному сигналу. При подключении источника постоянного напряжения с достаточно большим уровнем последовательно с источником сигнала переменного напряжения прямое смещение может поддерживаться во всех точках синусоиды сигнала (рисунок ниже).

V смещ удерживает транзистор в активном режиме common-emitter amplifier

vinput 1 5 sin (0 1.5 2000 0 0)

vbias 5 0 dc 2.3

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 8

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.78m

.plot tran v(1,0) i(v1)

.end

V смещ удерживает транзистор в активном режиме common-emitter amplifier

vinput 1 5 sin (0 1.5 2000 0 0)

vbias 5 0 dc 2.3

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 8

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.78m

.plot tran v(1,0) i(v1)

.end

Благодаря V смещ выходной ток I(v(1)) не искажается

Благодаря V смещ выходной ток I(v(1)) не искажается При наличии источника напряжения смещения 2,3 вольта транзистор остается в активном режиме на протяжении всего периода синусоиды, верно воспроизводя форму сигнала на динамике (рисунок выше). Обратите внимание, что входное напряжение (измеренное между узлами 1 и 0) колеблется между примерно 0,8 вольта и 3,8 вольта, как и ожидалось, размах составляет 3 вольта (амплитуда напряжения источника равна 1,5 вольта). Выходной ток (протекает через динамик) изменяется от нуля до почти 300 мА и на 180° отличается по фазе от входного сигнала (с микрофона).

На рисунке ниже показан другой вид этой же схемы, на этот раз с несколькими осциллографами, подключенными к интересующим нас точкам для отображения соответствующих сигналов.

Вход базы смещен вверх. Выход инвертирован.

Вход базы смещен вверх. Выход инвертирован. Важной частью является необходимость смещения в схеме транзисторного усилителя для получения полного воспроизведения формы сигнала. Отдельный раздел этой главы будет полностью посвящен объектам и способам смещения. На данный момент достаточно понять, что смещение может потребоваться для получения на выходе усилителя напряжения и тока правильной формы.

Теперь, когда у нас есть работающая схема усилителя, мы можем исследовать ее напряжение, ток и усиление. Типовой транзистор, используемый в этих исследованиях, имеет значение β = 100, о чем свидетельствует короткая распечатка параметров транзистора, приведенная ниже (этот список параметров для краткости был сокращен).

SPICE параметры биполярного транзистора:

Type npn is 1.00E-16 bf 100.000 nf 1.000 br 1.000 nr 1.000

β указан под аббревиатурой " bf ", что фактически означает "бета, прямое" (“beta, forward”). Если бы мы захотели вставить для исследования наш собственный коэффициент β, мы могли бы сделать это в строке.model в списке соединений SPICE.

Так как β - это отношение тока коллектора к току базы, и у нас нагрузка соединена последовательно с коллектором транзистора, а наш источник соединен последовательно с базой, отношение выходного тока к входному току будет равно бета. Таким образом, усиление по току в этом примере усилителя составляет 100.

Усиление по напряжению посчитать немного сложнее, чем усиление по току. Как всегда, коэффициент усиления по напряжению определяется как отношение выходного напряжения к входному напряжению. Чтобы экспериментально определить его, мы изменим наш последний анализ SPICE для построения графика не выходного тока, а выходного напряжения, чтобы сравнить два графика напряжения (рисунок ниже).

Common-emitter amplifier

vinput 1 5 sin (0 1.5 2000 0 0)

vbias 5 0 dc 2.3

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 8

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.78m

.plot tran v(1,0) v(3)

.end

Выходное напряжение V(1) на сопротивлении r динамик для сравнения со входным сигналом

Выходное напряжение V(1) на сопротивлении r динамик для сравнения со входным сигналом

При построении в одном масштабе (от 0 до 4 вольт) мы видим, что выходной сигнал на рисунке выше имеет меньшую амплитуду, чем входной сигнал, и к тому же он находится на более высоком уровне смещения по сравнению с входным сигналом. Поскольку коэффициент усиления по напряжению для усилителя переменного тока определяется отношением амплитуд, мы можем игнорировать любую разницу в смещениях по постоянному напряжению между этими двумя сигналами. Несмотря на это, входной сигнал всё равно больше выходного, что говорит о том, что коэффициент усиления по напряжению меньше 1 (отрицательное значение в дБ).

Честно говоря, этот низкий коэффициент усиления по напряжению не характерен для всех усилителей с общим эмиттером. Это является следствием большого несоответствия между входным сопротивлением и сопротивлением нагрузки. Наше входное сопротивление (R1) здесь составляет 1000 Ом, а нагрузка (динамик) составляет только 8 Ом. Поскольку коэффициент усиления по току определяется исключительно β, и поскольку этот параметр β фиксирован, коэффициент усиления по току для этого усилителя не изменится с изменением любого из этих сопротивлений. Однако коэффициент усиления по напряжению зависит от этих сопротивлений. Если мы изменим сопротивление нагрузки, сделав его более большим, падение напряжения на нем пропорционально увеличится при тех же значениях токов, и мы увидим на графике сигнал с большей амплитудой. Давайте попробуем промоделировать схему снова, но на этот раз с нагрузкой 30 Ом (рисунок ниже).

Common-emitter amplifier

vinput 1 5 sin (0 1.5 2000 0 0)

vbias 5 0 dc 2.3

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 30

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.78m

.plot tran v(1,0) v(3)

.end

Увеличение r динамик до 30 Ом увеличивает выходное напряжение

Увеличение r динамик до 30 Ом увеличивает выходное напряжение

На этот раз размах выходного напряжения значительно больше, чем у входного напряжения (рисунок выше). При внимательном рассмотрении мы видим, что размах выходного сигнала составляет примерно 9 вольт, примерно в 3 раза больше размаха входного сигнала.

Мы можем выполнить еще одни компьютерный анализ этой схемы, на этот раз поручая SPICE с точки зрения переменного напряжения, давая нам значения амплитуд входных и выходных напряжений, вместо осциллограмм (таблица ниже).

Список соединений SPICE для печати входных и выходных значений переменных напряжений.

Common-emitter amplifier vinput 1 5 ac 1.5 vbias 5 0 dc 2.3 r1 1 2 1k q1 3 2 0 mod1 rspkr 3 4 30 v1 4 0 dc 15 .model mod1 npn .ac lin 1 2000 2000 .print ac v(1,0) v(4,3) .end freq v(1) v(4,3) 2.000E+03 1.500E+00 4.418E+00

Измерения амплитуд сигналов на входе и на выходе показали 1,5 вольта на входе и 4,418 вольта на выходе. Это дает нам коэффициент усиления по напряжению 2,9453 (4,418 В / 1,5 В), или 9,3827 дБ.

Поскольку коэффициент усиления по току для усилительного каскада с общим эмиттером фиксирован и равен β, а входное и выходное напряжения будут равных входному и выходному токам, умноженным на соответствующие сопротивления, мы можем получить формулу для приближенного определения коэффициента усиления по напряжению:

Как вы можете видеть, расчетный коэффициент усиления по напряжению довольно близок к результатам моделирования. При идеально линейном поведении транзисторов эти два набора значений будут точно равны. SPICE делает умную работу по учету многих «причуд» работы биполярного транзистора при их анализе, следовательно, присутствует и небольшое несоответствие между расчетными значениями и результатами моделирования.

Эти коэффициенты усиления по напряжению остаются неизменными независимо от того, где в схеме мы измеряем выходное напряжение: между коллектором и эмиттером или на резисторе нагрузки, как это было сделано при последнем анализе. Изменение значения выходного напряжения для любого заданного значения входного напряжения будет оставаться неизменным. В качестве доказательства этого утверждения рассмотрите два следующих анализа SPICE. Первое моделирование на рисунке ниже проведено во временной области, чтобы получить графики входного и выходного напряжений. Вы заметите, что эти два сигнала отличаются по фазе на 180°. Второе моделирование в таблице ниже представляет собой анализ по переменному напряжению, предоставляющий просто показания пиковых напряжений для входа и для выхода.

Список соединений SPICE для первого анализа:

Common-emitter amplifier

vinput 1 5 sin (0 1.5 2000 0 0)

vbias 5 0 dc 2.3

r1 1 2 1k

q1 3 2 0 mod1

rspkr 3 4 30

v1 4 0 dc 15

.model mod1 npn

.tran 0.02m 0.74m

.plot tran v(1,0) v(3,0)

.end

Усилительный каскад с общим эмиттером с R динамик усиливает сигнал по напряжению

Усилительный каскад с общим эмиттером с R динамик усиливает сигнал по напряжению

Список соединений SPICE для анализа по переменному току:

Common-emitter amplifier vinput 1 5 ac 1.5 vbias 5 0 dc 2.3 r1 1 2 1k q1 3 2 0 mod1 rspkr 3 4 30 v1 4 0 dc 15 .model mod1 npn .ac lin 1 2000 2000 .print ac v(1,0) v(3,0) .end freq v(1) v(3) 2.000E+03 1.500E+00 4.418E+00

У нас всё еще пиковое напряжение на выходе равно 4,418 вольт при пиковом напряжении на входе 1,5 вольта. Единственное отличие от данных последнего моделирования - это то, что в первом моделировании нам видна фаза выходного напряжения.

До сих пор в примерах схем, показанных в этом разделе, мы использовали только NPN транзисторы. PNP транзисторы также можно использовать в любом типе схемы усилительного каскада, если соблюдается правильность полярностей и направлений токов, и схема с общим эмиттером не является исключением. Инверсия и усиление выходного сигнала у усилителя на PNP транзисторе, аналогичны усилителю на NPN транзисторе, только полярности батарей будут противоположными (рисунок ниже).

Подведем итоги:

- Усилительные транзисторные каскады с общим эмиттером носят такое название, потому что у входного и выходного напряжений есть общая точка подключения к транзистору - эмиттер (не учитывая каких-либо источников питания).

- Транзисторы - это, по сути, устройства постоянного тока: они не могут напрямую обрабатывать напряжения или токи, которые меняют своё направление. Чтобы заставить их работать для усиления сигналов переменного напряжения, входной сигнал должен быть смещен постоянным напряжением, чтобы удерживать транзистор в активном режиме на протяжении всего периода синусоиды сигнала. Это называется смещением.

- Если выходное напряжение в схеме усилителя с общим эмиттером измеряется между эмиттером и коллектором, оно будет на 180° отличаться по фазе от входного напряжения. Таким образом, усилитель с общим эмиттером называется схемой инвертирующего усилителя.

- Коэффициент усиления по току транзисторного усилителя с общим эмиттером с нагрузкой, подключенной последовательно с коллектором, равен β. Коэффициент усиления по напряжению транзисторного усилителя с общим эмиттером может быть приблизительно рассчитан по формуле:

\

где R вых - это резистор, соединенный последовательно с коллектором; а R вх - это резистор, соединенный последовательно с базой.

Транзистор, как полупроводниковый прибор, имеющий три электрода (эмиттер, базу, коллектор), можно включить тремя основными способами (рис. 3.1 — 3.6). Как известно, входной сигнал поступает на усилитель по двум проводам; выходной сигнал отводится также по двум проводам. Следовательно, для трех-электродного усилительного прибора при подаче входного и съеме выходного сигнала по двум проводам один из электродов будет непременно общим. Соответственно тому, какой из электродов в схеме включения транзистора будет являться общим, различают три основные схемы включения: с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) и общей базой (ОБ).

Рис. 3.1. Схема с общим эммитером (ОЭ)

Рис. 3.2. Схема с общим коллектором (ОК)

Практические варианты схем включения транзисторов структуры п-р-п и р-п-р приведены на рис. 3.1 — 3.6. Как следует из сопоставления рисунков, схемы эти идентичны и различаются лишь полярностью подаваемого напряжения.

Для определения входного (RBX.) и выходного (RBbix.) сопротивления каждой из схем включения, а также коэффициентов усиления по току (К,), напряжению (Ки) и мощности (КР=К|ХКи) расчетные и экспериментальные значения и формулы приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица с формулами приведена для приближенных расчетов, а для первоначальной, первичной оценки и сравнения свойств основных схем включения транзисторов предназначена вторая таблица с численными оценками.

Рис. 3.3. Схема с общей базой (ОБ)

Обозначения в таблице следующие: RH — сопротивление нагрузки; R3 — сопротивление эмиттера или отношение изменения напряжения на эмиттерном переходе к изменению тока эмиттера в режиме короткого замыкания в выходной цепи по переменному току; RB — сопротивление базы или отношение изменения напряжения между эмиттером и базой к изменению тока коллектора в режиме холостого хода входной цепи по переменному току; а — коэффициент усиления по току для схемы с общей базой; р — коэффициент усиления по току для схемы с общим эмиттером.

Рис. 3.4. Схема с общим эммитером (ОЭ)

Рис. 3.5. Схема с общим коллектором (ОК)

Рис. 3.6. Схема с общей базой (ОБ)

Наиболее часто в практических схемах используют режим включения транзистора с общим эмиттером (как обладающий наибольшим коэффициентом усиления по мощности).

Эмиттерные повторители (схемы с общим коллектором) применяют для согласования высокого выходного сопротивления источника сигнала с низким входным сопротивлением нагрузки. Для построения высокочастотных усилителей (имеющих низкое входное сопротивление) используют схемы с общей базой.

В зависимости от наличия, полярности и величины потенциалов на электродах транзисторов различают несколько режимов его работы. Насыщение — транзистор открыт, напряжение на переходе К— Э минимально, ток через переходы максимален. Отсечка — транзистор закрыт, напряжение на переходе К — Э максимально, ток через переходы минимален. Активный — промежуточный между режимом насыщения и отсечки. Инверсный — характеризуется подачей на электроды транзистора обратной (инверсной) полярности рабочего напряжения.

В переключательно-коммутирующих схемах, имеющих только два состояния: включено (сопротивление ключевого элемента близко к нулю) и выключено (сопротивление ключевого элемента стремится к бесконечности), используются режимы насыщения и отсечки. Активный режим широко применяют для усиления сигналов. Инверсный режим используют достаточно редко, поскольку улучшить показатели схемы при таком включении транзистора не удается.

Для того чтобы без расчетов первоначально оценить величины RC-элементов, входящих в состав схем (рис. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5), можно принять величину сопротивления в коллекторной (эмиттерной) цепи равной нескольким кОм, а величину сопротивления в цепи базы в 30...50 раз большим. При этом напряжение на коллекторе (эмиттере) должно быть равно половине напряжения питания. Для схемы с общей базой (рис. 3.3, 3.6) величина сопротивления R3, обычно не превышает 0,1... 1 кОм, величина сопротивления R2 составляет несколько кОм.

Величины реактивных сопротивлений конденсаторов С1 — СЗ для наиболее низких частот, которые требуется усилить, должны быть примерно на порядок ниже соединенных с ними активных сопротивлений R1 — R3 (рис. 3.1 — 3.6). В принципе, величины этих емкостей можно было бы выбрать со значительным запасом, но в этом случае увеличиваются габариты переходных конденсаторов, их стоимость, токи утечки, длительность переходных процессов и т.д.

В качестве примера приведем таблицу 3.3 для быстрого определения величины реактивного сопротивления конденсаторов для нескольких частот.

Напомним, что реактивное сопротивление конденсатора Хс, Ом, можно вычислить по формуле:

Для постоянного тока реактивное сопротивление конденсаторов стремится к бесконечности. Следовательно, для усилителей постоянного тока (нижняя граничная частота усиления равна нулю) переходные конденсаторы не требуются, а для разделения каскадов необходимо предусматривать специальные меры. Конденсаторы в цепях постоянного тока равносильны обрыву цепи. Поэтому при построении схем усилителей постоянного тока используют схемы с непосредственными связями между каскадами. Разумеется, в этом случае необходимо согласование уровней межкаскадных напряжений.

При усилении переменного тока в цепи нагрузки усилительных каскадов зачастую используют индуктивные элементы. Отметим, что реактивное сопротивление индуктивностей растет с увеличением частоты. Соответственно, с изменением сопротивления нагрузки от частоты, растет и коэффициент усиления такого каскада.

Помимо биполярных транзисторов широкое распространение приобрели более современные элементы — полевые транзисторы (рис. 3.7 — 3.9).

Рис. 3.7. Схема с общим истоком (ОИ)

Рис. 3.8. Схема с общим стоком (ОС)

По аналогии со схемами включения биполярных транзисто ров полевые включают с общим истоком, общим стоком и с об щим затвором.

Рис. 3.9. Схема с общим затвором (03)

Основные расчетные соотношения для этих схем включения полевых транзисторов приведены в таблице 3.4, где S — крутизна характеристики полевого транзистора, мА/В; R, — внутреннее сопротивление транзистора.

Ориентировочно величина R1 (рис. 3.7 — 3.9) может быть от нескольких Ом до единиц МОм R2 — несколько кОм. Отметим, что, как и для биполярных транзисторов, полевые также допускают работу с отсечкой, с насыщением; активный и инверсный режимы.

Для увеличения коэффициента передачи по току биполярного транзистора используют «составные» транзисторы, включаемые по схеме Дарлингтона (рис. 3.10 — 3.13). Общий их коэффициент усиления несколько отличается от произведения коэффициентов усиления каждого из транзисторов. Одновременно ухудшается температурная стабильность схемы.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Итак, третья и заключительная часть повествования о биполярных транзисторах на нашем сайте =) Сегодня мы поговорим об использовании этих замечательных устройств в качестве усилителей, рассмотрим возможные схемы включения биполярного транзистора и их основные преимущества и недостатки. Приступаем!

Эта схема очень хороша при использовании сигналов высоких частот. В принципе для этого такое включение транзистора и используется в первую очередь. Очень большими минусами являются малое входное сопротивление и, конечно же, отсутствие усиления по току. Смотрите сами, на входе у нас ток эмиттера , на выходе .

То есть ток эмиттера больше тока коллектора на небольшую величину тока базы. А это значит, что усиление по току не просто отсутствует, более того, ток на выходе немного меньше тока на входе. Хотя, с другой стороны, эта схема имеет достаточно большой коэффициент передачи по напряжению) Вот такие вот достоинства и недостатки, продолжаем….

Схема включения биполярного транзистора с общим коллектором

Вот так вот выглядит схема включения биполярного транзистора с общим коллектором. Ничего не напоминает?) Если взглянуть на схему немного под другим углом, то мы узнаем тут нашего старого друга – эмиттерный повторитель. Про него была чуть ли не целая статья (), так что все, что касается этой схемы мы уже там рассмотрели. А нас тем временем ждет наиболее часто используемая схема – с общим эмиттером.

Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером.

Эта схема заслужила популярность своими усилительными свойствами. Из всех схем она дает наибольшее усиление по току и по напряжению, соответственно, велико и увеличение сигнала по мощности. Недостатком схемы является то, что усилительные свойства сильно подвержены влиянию роста температуры и частоты сигнала.

Со всеми схемами познакомились, теперь рассмотрим подробнее последнюю (но не последнюю по значимости) схему усилителя на биполярном транзисторе (с общим эмиттером). Для начала, давайте ее немножко по-другому изобразим:

Тут есть один минус – заземленный эмиттер. При таком включении транзистора на выходе присутствуют нелинейные искажения, с которыми, конечно же, нужно бороться. Нелинейность возникает из-за влияния входного напряжения на напряжение перехода эмиттер-база. Действительно, в цепи эмиттера ничего «лишнего» нету, все входное напряжение оказывается приложенным именно к переходу база-эмиттер. Чтобы справиться с этим явлением, добавим резистор в цепь эмиттера. Таким образом, мы получим отрицательную обратную связь.

А что же это такое?

Если говорить кратко, то принцип отрицательной обратно й связи заключается в том, что какая то часть выходного напряжения передается на вход и вычитается из входного сигнала. Естественно, это приводит к уменьшению коэффициента усиления, поскольку на вход транзистора из-за влияния обратной связи поступит меньшее значение напряжение, чем в отсутствие обратной связи.

И тем не менее, отрицательная обратная связь для нас оказывается очень полезной. Давайте разберемся, каким образом она поможет уменьшить влияние входного напряжения на напряжение между базой и эмиттером.

Итак, пусть обратной связи нет, Увеличение входного сигнала на 0.5 В приводит к такому же росту . Тут все понятно 😉 А теперь добавляем обратную связь! И точно также увеличиваем напряжение на входе на 0.5 В. Вслед за этим возрастает , что приводит к росту тока эмиттера. А рост приводит к росту напряжения на резисторе обратной связи. Казалось бы, что в этом такого? Но ведь это напряжение вычитается из входного! Смотрите, что получилось:

Выросло напряжение на входе – увеличился ток эмиттера – увеличилось напряжение на резисторе отрицательной обратной связи – уменьшилось входное напряжение (из-за вычитания ) – уменьшилось напряжение .

То есть отрицательная обратная связь препятствует изменению напряжения база-эмиттер при изменении входного сигнала.

В итоге наша схема усилителя с общим эмиттером пополнилась резистором в цепи эмиттера:

Есть еще одна проблема в нашем усилителе. Если на входе появится отрицательное значение напряжения, то транзистор сразу же закроется (напряжения базы станет меньше напряжения эмиттера и диод база-эмиттер закроется), и на выходе ничего не будет. Это как то не очень хорошо) Поэтому необходимо создать смещение . Сделать это можно при помощи делителя следующим образом:

Получили такую красотищу 😉 Если резисторы и равны, то напряжение на каждом из них будет равно 6В (12В / 2). Таким образом, при отсутствии сигнала на входе потенциал базы будет равен +6В. Если на вход придет отрицательное значение, например, -4В, то потенциал базы будет равен +2В, то есть значение положительное и не мешающее нормальной работе транзистора. Вот как полезно создать смещение в цепи базы)

Чем бы еще улучшить нашу схему…

Пусть мы знаем, какой сигнал будем усиливать, то есть знаем его параметры, в частности частоту. Было бы отлично, если бы на входе ничего, кроме полезного усиливаемого сигнала не было. Как это обеспечить? Конечно, же при помощи фильтра высоких частот) Добавим конденсатор, который в сочетании с резистором смещения образует ФВЧ:

Вот так схема, в которой почти ничего не было, кроме самого транзистора, обросла дополнительными элементами 😉 Пожалуй, на этом и остановимся, скоро будет статья, посвященная практическому расчету усилителя на биполярном транзисторе. В ней мы не только составим принципиальную схему усилителя , но и рассчитаем номиналы всех элементов, а заодно и выберем транзистор, подходящий для наших целей. До скорой встречи! =)

Являются биполярные транзисторы. Схемы включения зависят от того, какая у них проводимость (дырочная или электронная) и выполняемые функции.

Классификация

Транзисторы разделяют на группы:

- По материалам: чаще всего используются арсенид галлия и кремний.

- По частоте сигнала: низкая (до 3 МГц), средняя (до 30 МГц), высокая (до 300 МГц), сверхвысокая (выше 300 МГц).

- По максимальной мощности рассеивания: до 0,3 Вт, до 3 Вт, более 3 Вт.

- По типу устройства: три соединенных слоя полупроводника с поочередным изменением прямого и обратного способов примесной проводимости.

Как работают транзисторы?

Наружные и внутренний слои транзистора соединены с подводящими электродами, называемыми соответственно эмиттером, коллектором и базой.

Эмиттер и коллектор не отличаются друг от друга типами проводимости, но степень легирования примесями у последнего значительно ниже. За счет этого обеспечивается увеличение допустимого выходного напряжения.

База, являющаяся средним слоем, обладает большим сопротивлением, поскольку сделана из полупроводника со слабым легированием. Она имеет значительную площадь контакта с коллектором, что улучшает отвод тепла, выделяющегося из-за обратного смещения перехода, а также облегчает прохождение неосновных носителей - электронов. Несмотря на то что переходные слои основаны на одном принципе, транзистор является несимметричным устройством. При перемене мест крайних слоев с одинаковой проводимостью невозможно получить аналогичные параметры полупроводникового устройства.

Схемы включения способны поддерживать его в двух состояниях: он может быть открытым или закрытым. В активном режиме, когда транзистор открыт, эмиттерное смещение перехода сделано в прямом направлении. Чтобы наглядно это рассмотреть, например, на полупроводниковом триоде типа n-p-n, на него следует подать напряжение от источников, как изображено на рисунке ниже.

Граница на втором коллекторном переходе при этом закрыта, и через нее ток протекать не должен. Но на практике происходит обратное из-за близкого расположения переходов друг к другу и их взаимного влияния. Поскольку к эмиттеру подключен «минус» батареи, открытый переход позволяет электронам поступать в зону базы, где происходит их частичная рекомбинация с дырками - основными носителями. Образуется базовый ток I б. Чем он сильней, тем пропорционально больше ток на выходе. На этом принципе работают усилители на биполярных транзисторах.

Через базу происходит исключительно диффузионное перемещение электронов, поскольку там нет действия электрического поля. Благодаря незначительной толщине слоя (микроны) и большой величине отрицательно заряженных частиц, почти все из них попадают в область коллектора, хотя сопротивление базы достаточно велико. Там их втягивает электрическое поле перехода, способствующее их активному переносу. Коллекторный и эмиттерный токи практически равны между собой, если пренебречь незначительной потерей зарядов, вызванных рекомбинацией в базе: I э = I б + I к.

Параметры транзисторов

- Коэффициенты усиления по напряжению U эк /U бэ и току: β = I к /I б (фактические значения). Обычно коэффициент β не превышает значения 300, но может достигать величины 800 и выше.

- Входное сопротивление.

- Частотная характеристика - работоспособность транзистора до заданной частоты, при превышении которой переходные процессы в нем не успевают за изменениями подаваемого сигнала.

Биполярный транзистор: схемы включения, режимы работы

Режимы работы отличаются в зависимости от того, как собрана схема. Сигнал должен подаваться и сниматься в двух точках для каждого случая, а в наличии имеются только три вывода. Отсюда следует, что один электрод должен одновременно принадлежать входу и выходу. Так включаются любые биполярные транзисторы. Схемы включения: ОБ, ОЭ и ОК.

1. Схема с ОК

Схема включения с общим коллектором: сигнал поступает на резистор R L , который входит также в коллекторную цепь. Такое подключение называют схемой с общим коллектором.

Этот вариант создает только усиление по току. Преимущество эмиттерного повторителя состоит в создании большого сопротивления входа (10-500 кОм), что позволяет удобно согласовывать каскады.

2. Схема с ОБ

Схема включения биполярного транзистора с общей базой: входящий сигнал поступает через С 1 , а после усиления снимается в выходной коллекторной цепи, где электрод базы является общим. В таком случае создается усиление по напряжению аналогично работе с ОЭ.

Недостатком является небольшое сопротивление входа (30-100 Ом), и схема с ОБ применяется как генератор колебаний.

3. Схема с ОЭ

Во многих вариантах, когда применяются биполярные транзисторы, схемы включения преимущественно делаются с общим эмиттером. Питающее напряжение подается через нагрузочный резистор R L , а к эмиттеру подключается отрицательный полюс внешнего питания.

Переменный сигнал со входа поступает на электроды эмиттера и базы (V in), а в коллекторной цепи он становится уже больше по величине (V CE). Основные элементы схемы: транзистор, резистор R L и цепь выхода усилителя с внешним питанием. Вспомогательные: конденсатор С 1 , препятствующий прохождению постоянного тока в цепь подаваемого входного сигнала, и резистор R 1 , через который транзистор открывается.

В коллекторной цепи напряжения на выходе транзистора и на резисторе R L вместе равны величине ЭДС: V CC = I C R L + V CE .

Таким образом, небольшим сигналом V in на входе задается закон изменения постоянного напряжения питания в переменное на выходе управляемого транзисторного преобразователя. Схема обеспечивает возрастание входного тока в 20-100 раз, а напряжения - в 10-200 раз. Соответственно, мощность также повышается.

Недостаток схемы: небольшое сопротивление входа (500-1000 Ом). По этой причине появляются проблемы в формировании Выходное сопротивление составляет 2-20 кОм.

Приведенные схемы демонстрируют, как работает биполярный транзистор. Если не принять дополнительных мер, на их работоспособность будут сильно влиять внешние воздействия, например перегрев и частота сигнала. Также заземление эмиттера создает нелинейные искажения на выходе. Чтобы повысить надежность работы, в схеме подключают обратные связи, фильтры и т. п. При этом коэффициент усиления снижается, но устройство становится более работоспособным.

Режимы работы

На функции транзистора влияет значение подключаемого напряжения. Все режимы работы можно показать, если применяется представленная ранее схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером.

1. Режим отсечки

Данный режим создается, когда значение напряжения V БЭ снижается до 0,7 В. При этом эмиттерный переход закрывается, и коллекторный ток отсутствует, поскольку нет свободных электронов в базе. Таким образом, транзистор заперт.

2. Активный режим

Если на базу подать напряжение, достаточное, чтобы открыть транзистор, появляется небольшой входной ток и повышенный на выходе, в зависимости от величины коэффициента усиления. Тогда транзистор будет работать как усилитель.

3. Режим насыщения

Режим отличается от активного тем, что транзистор полностью открывается, и ток коллектора достигает максимально возможного значения. Его увеличения можно достигнуть только за счет изменения прикладываемой ЭДС или нагрузки в цепи выхода. При изменении базового тока коллекторный не меняется. Режим насыщения характеризуется тем, что транзистор предельно открыт, и здесь он служит переключателем во включенном состоянии. Схемы включения биполярных транзисторов при объединении режимов отсечки и насыщения позволяют создавать с их помощью электронные ключи.

Все режимы работы зависят от характера выходных характеристик, изображенных на графике.

Их можно наглядно продемонстрировать, если будет собрана схема включения биполярного транзистора с ОЭ.

Если отложить на осях ординат и абсцисс отрезки, соответствующие максимально возможному коллекторному току и величине напряжения питания V CC , а затем соединить их концы между собой, получится линия нагрузки (красного цвета). Она описывается выражением: I C = (V CC - V CE)/R C . Из рисунка следует, что рабочая точка, определяющая ток коллектора I C и напряжение V CE , будет смещаться по нагрузочной линии снизу вверх при увеличении тока базы I В.

Зона между осью V CE и первой характеристикой выхода (заштрихована), где I В = 0, характеризует режим отсечки. При этом обратный ток I C ничтожно мал, а транзистор закрыт.

Самая верхняя характеристика в точке А пересекается с прямой нагрузки, после которой при дальнейшем увеличении I В коллекторный ток уже не изменяется. Зоной насыщения на графике является заштрихованная область между осью I C и самой крутой характеристикой.

Как ведет себя транзистор в разных режимах?

Транзистор работает с переменными или постоянными сигналами, поступающими во входную цепь.

Биполярный транзистор: схемы включения, усилитель

Большей частью транзистор служит в качестве усилителя. Переменный сигнал на входе приводит к изменению его выходного тока. Здесь можно применить схемы с ОК или с ОЭ. В выходной цепи для сигнала требуется нагрузка. Обычно используют резистор, установленный в выходной коллекторной цепи. Если его правильно выбрать, величина выходного напряжения будет значительно выше, чем входного.

Работу усилителя хорошо видно на временных диаграммах.

Когда преобразуются импульсные сигналы, режим остается тем же, что и для синусоидальных. Качество преобразования их гармонических составляющих определяется частотными характеристиками транзисторов.

Работа в режиме переключения

Предназначены для бесконтактной коммутации соединений в электрических цепях. Принцип заключается в ступенчатом изменении сопротивления транзистора. Биполярный тип вполне подходит под требования ключевого устройства.

Заключение

Полупроводниковые элементы используются в схемах преобразования электрических сигналов. Универсальные возможности и большая классификация позволяют широко применять биполярные транзисторы. Схемы включения определяют их функции и режимы работы. Многое также зависит от характеристик.

Основные схемы включения биполярных транзисторов усиливают, генерируют и преобразуют входные сигналы, а также переключают электрические цепи.