Дайте описание рельефа местности по плану. Документ без названия

Строение земной поверхности отличается большим разнообразием. Однако всегда можно найти формы, сходные по внешнему облику и по происхождению, которые закономерно повторяются на определенной территории и являются для нее типичными. Подобные сочетания однородных по внешним признакам и происхождению форм земной поверхности называют типами рельефа.

Главные внешние признаки рельефа: характер его форм, высота над уровнем моря и относительная высота или глубина расчленения. По этим показателям выделяется рельеф равнинный, холмистый и горный.

Равнинами называют площади, на которых колебания высот и уклоны поверхности очень малы.

Равнины бывают: наклонные – с незначительным наклоном в одну сторону; вогнутые – с наклоном со всех сторон к середине; и волнистые – с колебаниями наклона то в одну, то в другую сторону и чередованием плоских возвышенностей и повышений поверхности.

По высоте над уровнем моря условно выделяют следующие равнины:

– низменные – с абсолютной высотой до 200 м;

– возвышенные (плато) – с высотами до 500 м;

– нагорные – с высотами более 500 м.

Холмистым называют рельеф с относительными высотами до 200 м. Холмы нередко имеют форму вытянутых гряд или увалов и соответственно образуют грядовый или холмистый рельеф. В зависимости от высоты холмов различают рельеф крупнохолмистый , среднехолмистый и мелкохолмистый .

Горным называется рельеф, неровности которого превышают относительную высоту 200 м. По форме, абсолютной и относительной высоте горный рельеф подразделяют на следующие типы: высокогорный (альпийский) тип, среднегорный и низкогорный типы.

Морфология равнинного, холмистого и горного рельефа далеко не исчерпывается приведенными характеристиками. Она во многом определяется особенностями геоморфологического строения территории и, прежде всего, условиями залегания горных пород.

Наиболее характерны следующие четыре формы залегания слоев:

ненарушенное горизонтальное залегание;

слабонарушенное горизонтальное залегание – слои имеют пологое и согласное падение;

складчатое залегание – слои смяты в складки;

складчато-сбросовое залегание – слои смяты в складки и смещены относительно друг друга.

Характер залегания слоев находит яркое выражение в формах рельефа при их эрозионном расчленении и, особенно в тех случаях, когда имеется чередование слоев различной плотности и различной сопротивляемости размыву.

Такие специфические формы рельефа, обусловленные залеганием слоев различной плотности, т.е. геологическим строением, называются структурными.

В условиях ненарушенного горизонтального залегания слоев при эрозионном расчленении образуются водораздельные возвышенности (плато, плоскогорья). Склоны возвышенности нередко ступенчатые, каждая ступень соответствует выходу на поверхность твердого пласта.

В условиях слабо нарушенных слоев при эрозионном расчленении, в местах выхода плотных слоев образуются характерные структурные формы рельефа, называемые куэстами . Они обычно разделены долинами, заложившимися в более мягких, легче размываемых породах. Куэсты обычно имеют несимметричное строение.

В условиях складчатого залегания при чередовании правильных складок выпуклой (антиклинали) и вогнутой (синклинали) формы, при эрозионном расчленении чаще всего образуются антиклинальные хребты с широким округлым гребнем, моноклинальные хребты с острым гребнем и ассиметричным поперечным профилем; продольные синклинальные долины с симметричным поперечным профилем; ассиметричные моноклинальные долины.

В условиях складчато-сбросового залегания слоев, кроме перечисленных форм рельефа, встречаются также формы, которые образовались в результате вертикальных смещений слоев (поднятий и опусканий) с разрывами между ними. Образуются горсты и грабены . Последние в горах обычно заняты реками и озерами, оконтуренными мелкими ступенями и склонами с уступами.

Таким образом, геологическое строение местности определяет образование различных и широко распространенных структурных форм, характерных для различных типов рельефа. Из этого следует, что даже общее представление о геологическом строении района оказывает значительную помощь при оценке изображения рельефа на топографической карте.

Рельеф земной поверхности определяется не только движением земной коры (тектоникой) и характером залегания пластов, но и деятельностью второй группы факторов – внешних (экзогенных). Последние значительно преобразовывают первичные (тектонические) формы и сильно усложняют их строение.

К этим факторам относится деятельность водных потоков (временных и постоянных) морей, озер, ледников, талых ледниковых вод, подземных вод, ветра и других. Деятельность этих факторов проявляется в том, что в одних местах горные породы, залегающие на поверхности Земли, разрушаются, размываются и выносятся из данного района в другой, где они отлагаются и, накапливаясь, часто достигают большой мощности, проходя, таким образом, стадии гипергенеза, седиментогенеза и диагенеза.

Процессы разрушения носят название эрозии (или в более широком смысле – денудации ), а накопления – аккумуляции. В процессе эрозии или денудации рельеф расчленяется, возвышения все больше и больше разрушаются и с течением времени выравниваются (процесс пенепленизации ). Такой рельеф называется эрозионным или денудационным.

В процессе аккумуляции происходит заполнение понижений рыхлыми породами, переносимыми со стороны, и образование преимущественно равнинного рельефа, называемого аккумулятивным.

В соответствии с тем, какой фактор (агент) производит эрозию или аккумуляцию, различают формы водно-эрозионные или водно-аккумулятивные, ледниково-эрозионные и ледниково-аккумулятивные и т.д.

Там, где деятельность поверхностных и подземных вод происходит в растворимых породах (известняках, доломитах и др.), образуются своеобразные пустоты (карстовые формы рельефа).

Описанные выше равнинный, холмистый и горный рельефы могут быть различного происхождения, а следовательно, и иметь разные формы.

Равнины по своему происхождению бывают:

– морские аккумулятивные – образуются в результате трансгрессии дна океана;

– речные аккумулятивные – образуются в результате тектонических поднятий и опусканий;

– водно-ледниковые аккумулятивные – образуются в результате таяния ледников;

– озерно-аккумулятивные – участки плоских днищ бывших озер;

– нагорные аккумулятивные – образуются в результате разрушения и накопления материалов;

– вулканические – результат деятельности и разрушения вулканов;

– остаточные – результат денудации земной поверхности;

– абразионные – результат воздействия морских волн.

Холмистый рельеф по происхождению бывает: водно-эрозионный; ледниково-эрозионный; ветровой и вулканический.

Горный рельеф по происхождению бывает: эрозионно-тектонический, эрозионный (эрозионно-складчатый и эрозионно-глыбовый) и вулканический.

Cтраница 1

Характер рельефа относится к числу косвенно действующи экологических факторов. Все это оказывает влияние на почвенно-расти-тельный покров, биотическую нагруженность среды и, как следствие, на устойчивость биогеосистемы в целом. Основ-ными характеристиками реЛ ефа местности являются расчлененность территории и дренируемость. Считается , что для практических целей достаточно иметь приведенную ниже классификацию по дренируемости рельефа местности , которая достаточно емко отражает физическую суть устойчивости природной среды к воздействию антропогенных нагрузок.

| Значение и бонификация РИС. |

Характер рельефа относится к числу косвенно действующих экологических факторов. Все это оказывает влияние на почвенно-расти-тельный покров, биотическую нагруженность среды и, как следствие, на устойчивость биогеосистемы в целом. Основными характеристиками рельефа местности являются расчлененность территории и дренируемость. Считается , что для практических целей достаточно иметь приведенную ниже классификацию по дренируемости рельефа местности , которая достаточно емко отражает физическую суть устойчивости природной среды к воздействию антропогенных нагрузок.

Характер рельефа этой части региона обусловлен действием тектонических и денудационных факторов. Хребты в своей основе сложены более устойчивыми против выветривания породами, простирание которых подчиняется общему меридиональному простиранию тектонических структур Урала. Тектонический фактор вторично проявился в виде сво - дово-глыбовых поднятий в мезозое. Древний рельеф значительно расчленен речной сетью, представляющей истоки почти всех рек данной части Урала. Севернее широты 65 горы лишены растительности, южнее, за исключением крупных горных вершин и гребней, они покрыты таежными лесами.

Характер рельефа влияет на распространение и развитие растений даже на равнинах, где имеются небольшие впадины и возвышенности. Особое значение приобретает он в горной и холмистой местностях. Теневые северные и восточные склоны гор и холмов обладают более ровным тепловым режимом и высокой относительной влажностью воздуха; здесь хорошо развиваются пихты, ели и буки.

Характер рельефа дна Каспия находится в тесной зависимости от тектоники, литологии слагающих пород и геоморфологических особенностей примыкающих участков суши. Терек) представляет собой нижнюю, постепенно углубляющуюся к югу ступень Прикаспийской депрессии. Глубина акватории не более 20 м, вдоль берега протягивается полоса мелководья (до 5 м глубиной) шириной 50 км.

Южнее характер рельефа резко меняется, увеличиваются абсолютные высоты и степень расчлененности.

По характеру рельефа, генезису его крупных форм выделяются пять обособленных геоморфологических районов: Канинский кряж, Тиманский кряж, Кани-но - Тиманская тундра, Печорская низменность, хребет Пай-Хой.

По характеру рельефа на водоразделах выделяются: увалистые, хорошо дренированные участки, охватывающие склоны речных долин, внутренние части, слабо дренированные, занятые обширными болотными массивами (Васюганское, Бакчарское, Иксинское, Имгытское-Кациярское, Салымское и др.) и плосковолнистые заболоченные участки, занимающие довольно узкие полосы между приречными увалами и, болотными массивами. Интенсивному заболачиванию (степень заболоченности изменяется от 10 до 90 %) Обь-Иртышского водораздела способствовали необычная его выравненность и слабое эрозионное расчленение. В пределах области наибольшее инженерно-геологическое значение имеют аллювиально-озерные среднечетвертичные и верхне-шшоцен-нижнечетвертичные, а также озерно-болфтные голоценовые отложения.

По характеру рельефа Средняя Азия делится на две части: западную, с преобладанием низменных равнин и плато, яа юго-западе простирается хр.

Отчетливо виден характер рельефа пограничной поверхности пленки, отделенной от подложки.

ВВЕДЕНИЕ

Читать карту

- это значит правильно и в полном объеме воспринимать условные знаки, быстро и безошибочно распозна-вать по ним изображаемые объекты и их характерные свойства. В зависимости от решаемых задач последовательность чтения карты может быть различной. При этом должны соблюдаться некоторые общие правила.

1. Читать на карте следует не все подряд, а выборочно, обращая внимание лишь на те элементы ее содержания, которые имеют отношение к поставленной задаче.

2. Условные знаки изучаемых объектов необходимо рассматривать не изолированно, а во взаимной связи с изображением рельефа и других элементов местности, определяя при этом совместное влияние всех этих объектов на выполнение решаемых задач.

3. Чтение карты надо заканчивать осмысленным запоминанием изображенных на карте объектов местности, которые являются предметом изучения и опознавания их в натуре при выполнении определенных задач.

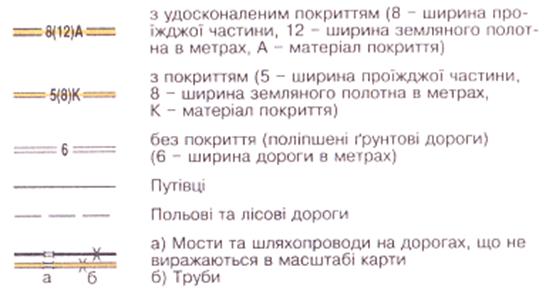

10.1. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

На картах и планах изображение объектов местности (ситуации) представлено в картографических условных знаках.- система символических графических обозначений, применяемая для изображения на картах различных объектов и явлений, их качественных и количественных характеристик.

Условные знаки иногда также называют «легенда карты».

Для удобства чтения и запоминания многие условные знаки имеют начертания, напоминающие вид изображаемых ими местных предметов сверху или сбоку. Например, условные знаки заводов, нефтяных вышек, отдельно стоящих деревьев, мостов по своей форме сходны с внешним видом перечисленных местных предметов.

Картографические условные знаки принято делить на масштабные

(контурные), внемасштабные

и пояснительные

(рис. 10.1). В некоторых учебниках в отдельную группу выделяют линейные условные знаки.

Рис. 10.1. Типы условных знаков

Масштабными

(контурными) знаками называют условные знаки, применяемые для заполнения площадей объектов, выражающихся в масштабе плана или карты

. По плану или карте можно определить при помощи такого знака не только местоположение объекта, но его размеры и очертания.

Границы площадных объектов на плане могут быть изображены сплошными линиями разного цвета: черным (здания и сооружения, ограды, дороги и т. д.), голубым (водохранилища, реки, озера), коричневым (естественные формы рельефа), светло-розовым (улицы и площади в населенных пунктах) и т. д. Точечный пунктир применяется для границ сельскохозяйственных и естественных угодий местности, границ насыпей и выемок у дорог. Границы просек, тоннелей и некоторых сооружений обозначаются простым пунктиром. Заполняющие знаки внутри контура располагаются в определенном порядке.

Линейные условные знаки

(разновидность масштабных условных знаков) применяются при изображении объектов линейного характера - дорог, линий электропередачи, границ и т. п. Местоположение и плановое очертание оси линейного объекта изображаются на карте точно, но их ширина значительно преувеличивается. Например, условный знак шоссе на картах масштаба 1:100 000 преувеличивает ее ширину в 8 - 10 раз.

Если объект на плане (карте) не может быть выражен масштабным знаком из-за своей малости, то применяется

внемасштабный

условный знак

, например, межевой знак, отдельно растущее дерево, километровый столб и др. Точное положение объекта на местности показывает главная точка

внемасштабного условного знака.

- у знаков симметричной формы - в центре фигуры (рис. 10.2);

- у знаков с широким основанием - в середине основания (рис. 10.3);

- у знаков, имеющих основание в виде прямого угла, - в вершине угла (рис. 10.4);

- у знаков, представляющих собой сочетание нескольких фигур, - в центре нижней фигуры (рис. 10.5).

Главная точка находится:

Рис. 10.2. Знаки симметричной формы

1 - пункты геодезической сети; 2 - точки съемочной сети, закрепленные на местности центрами; 3 - астрономические пункты; 4 - церкви; 5 - заводы, фабрики и мельницы без труб; 6 - электростанции; 7 - водяные мельницы и лесопилки; 8 - склады горючего и газгольдеры; 9 - шахты и штольни действующие; 10 - нефтяные и газовые скважины без вышек.

Рис. 10.3. Знаки с широким основанием

1 - заводские и фабричные трубы; 2 - терриконы; 3 - телеграфные и радиотелеграфные конторы и отделения, телефонные станции; 4 - метеорологические станции; 5 - семафоры и светофоры; 6 - памятники, монументы, братские могилы, туры и каменные столбы высотой более 1 м; 7 - буддийские монастыри; 8 - отдельно лежащие камни.

Рис. 10.4. Знаки, имеющие основание в виде прямого угла

1 - ветряные двигатели; 2 - бензоколонки и заправочные станции; 3 - ветряные мельницы; 4 - постоянные знаки речной сигнализации;

5 - отдельно стоящие лиственные деревья; 6 - отдельно стоящие хвойные деревья

Рис. 10.5. Знаки, представляющие собой сочетание нескольких фигур

1 - заводы, фабрики и мельницы с трубами; 2 - будки трансформаторные; 3 - радиостанции и телецентры; 4 - нефтяные и газовые вышки; 5 - сооружения башенного типа; 6 - часовни; 7 - мечети; 8 - радиомачты и телевизионные мачты; 9 - печи для обжига извести и древесного угля; 10 - мазары, суборганы (культовые сооружения).

Объекты, выраженные внемасштабными условными знаками, служат хорошими ориентирами на местности.

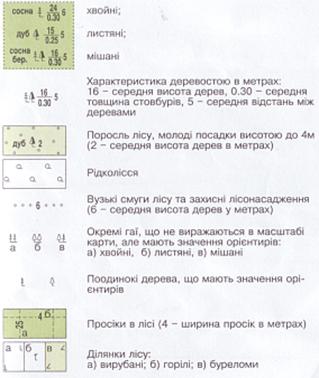

Пояснительные условные знаки

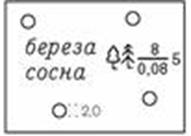

(рис. 10.6, 10.7) применяются в сочетании с масштабными и внемасштабными; они служат для дополнительной характеристики местных предметов и их разновидностей. Например, изображение хвойного или лиственного дерева в сочетании с условным знаком леса показывает преобладающую в нем породу деревьев, стрелка на реке указывает направление ее течения, поперечные штрихи на условном знаке железной дороги показывают количество путей.

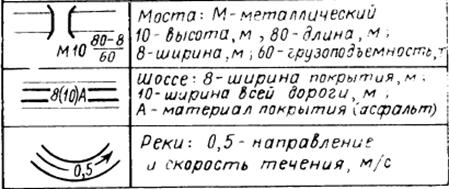

Рис. 10.6. Пояснительные условные знаки моста, шоссе, реки

Рис. 10.7. Характеристики древостоев.

В числителе дроби - средняя высота деревьев в метрах, в знаменателе - средняя толщина стволов, справа от дроби - среднее расстояние между деревьями.

На картах помещаются подписи собственных названий населенных пунктов, рек, озер, гор, лесов и других объектов, а также пояснительные подписи в виде буквенных и цифровых обозначений. Они позволяют получить дополнительные сведения о количественной и качественной характеристике местных предметов и рельефа. Буквенные пояснительные подписи чаще всего даются в сокращенном виде согласно установленному перечню условных сокращений.

Для более наглядного изображения местности на картах каждая группа условных знаков, относящаяся к однотипным элементам местности (растительный покров, гидрография, рельеф и т. п.), печатается краской определенного цвета.

10.2. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ

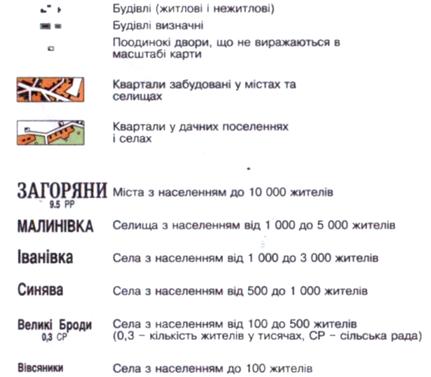

Населенные пункты

на топографических картах масштабов 1:25 000 - 1:100 000 показывают все (рис. 10.8). Рядом с изображением населенного пункта подписывается его название: города - прописными буквами прямого шрифта, а населенного пункта сельского типа - строчными буквами более мелкого шрифта. Под названием населенного пункта сельского типа указывается число домов (если известно), а при наличии в них районного и сельского Советов - их сокращенная подпись (PC, CC).

Названия городских и дачных поселков печатают на картах прописными буквами наклонного шрифта. При изображении населенных пунктов на картах сохраняют их внешние очертания и характер планировки, выделяют главные и сквозные проезды, промышленные предприятия, выдающиеся здания и другие постройки, имеющие значение ориентиров.

Широкие улицы и площади, изображающиеся в масштабе карты, показывают масштабными условными знаками в соответствии с их действительными размерами и конфигурацией, другие улицы - условными внемасштабными знаками, главные (магистральные) улицы выделяются на карте более широким просветом.

Рис. 10.8. Населенные пункты

Наиболее подробно населенные пункты изображаются на картах масштабов 1:25 000 и 1:50 000. Кварталы с преобладающими огнестойкими и неогнестойкими строениями закрашиваются соответствующим цветом. Строения, расположенные на окраинах населенных пунктов, показываются, как правило, все.

На карте масштаба 1: 100000 в основном сохраняется изображение всех магистральных улиц, промышленных объектов и наиболее важных предметов, имеющих значение ориентиров. Отдельные постройки внутри кварталов показываются только в населенных пунктах с весьма разреженной застройкой, например в поселках дачного типа.

При изображении всех других населенных пунктов постройки объединяются в кварталы и заливаются черной краской, огнестойкость построек на карте 1:100 000 не выделяется.

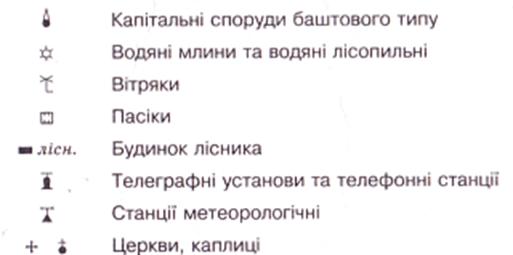

Отдельные местные предметы,

имеющие значение ориентиров, наносятся на карту наиболее точно. К числу таких местных предметов относятся различные вышки и башни, шахты и штольни, ветряные двигатели, церкви и отдельно расположенные постройки, радиомачты, памятники, отдельные деревья, курганы, скалы-останцы и т. п. Все они, как правило, изображаются на картах условными внемасштабными знаками, а некоторые сопровождаются сокращенными пояснительными подписями. Например, подпись шах. уг

. при знаке шахты означает, что шахта каменноугольная.

Рис. 10.9. Отдельные местные предметы

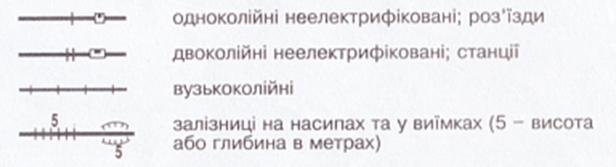

Дорожная сеть

на топографических картах изображается полно и подробно. Железные дороги показывают на картах все и подразделяют по количеству путей (одно-, двух- и трехпутные), по ширине колеи (нормальные и узкоколейные) и состоянию (действующие, строящиеся и разобранные). Особыми условными знаками выделяют электрифицированные железные дороги. Количество путей обозначается перпендикулярными к оси условного знака дороги черточками: три черточки - трехпутная, две - двухпутная, одна - однопутная.

На железных дорогах показывают станции, разъезды, платформы, депо, путевые посты и будки, насыпи, выемки, мосты, туннели, семафоры и другие сооружения. Собственные названия станции (разъездов, платформ) подписывают рядом с их условными знаками. Если станция расположена в населенном пункте или поблизости от него и имеет одинаковое с ним название, то подпись ее не дается, а подчеркивается название этого населенного пункта. Черный прямоугольник внутри условного знака станции указывает расположение вокзала относительно путей; если прямоугольник расположен посередине, значит, пути проходят по обеим сторонам вокзала.

Рис 10.10. Железнодорожные станции и сооружения

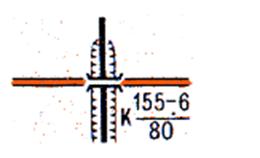

Условные знаки платформ, блок-постов, будок и туннелей сопровождаются соответствующими сокращенными подписями (пл., бл. п., Б, тун.).

Рядом с условным знаком туннеля, кроме того, помещается его численная характеристика в виде дроби, в числителе которой указываются высота и ширина, а в знаменателе - длина туннеля в метрах.

Шоссейные

и грунтовые

дороги

при изображении на картах подразделяют на дороги с покрытием и без покрытия. К дорогам с покрытием относятся автострады, усовершенствованные шоссе, шоссе и улучшенные грунтовые дороги. На топографических картах показывают все имеющиеся на местности дороги с покрытием. Ширину и материал покрытия автострад и шоссейных дорог подписывают непосредственно на их условных знаках. Например, на шоссе подпись 8(12)А

означает: 8

- ширина покрытой части дороги в метрах; 12

- ширина дороги от канавы до канавы; А

- материал покрытия (асфальт). На улучшенных грунтовых дорогах, как правило, дается только подпись ширины дороги от канавы до канавы. Автострады, усовершенствованные шоссе и шоссе выделяются на картах оранжевым цветом

, улучшенные грунтовые дороги - желтым или оранжевым цветом.

Рис 10.11. Шоссейные и грунтовые дороги

На топографических картах показывают не имеющие покрытия грунтовые (проселочные), полевые и лесные дороги, караванные пути, тропы и зимние дороги. При наличии густой сети дорог более высокого класса некоторые второстепенные дороги (полевые, лесные, грунтовые) на картах масштабов 1:200 000, 1:100 000, а иногда и 1:50 000 могут быть не показаны.

Участки грунтовых дорог, проходящие через заболоченные места, выстланные по деревянным лежням связками хвороста (фашинами) и засыпанные затем слоем земли или песка, называют фашинными участками дорог. Если на таких участках дорог вместо фашин сделан настил из бревен (жердей) или просто насыпь из земли (камней), то их называют соответственно гатями и греблями. Фашинные участки дорог, гати и гребли на картах обозначают черточками, перпендикулярными к условному знаку дороги.

На шоссейных и грунтовых дорогах показывают мосты, трубы, насыпи, выемки, посадки деревьев, километровые столбы и перевалы (в горных районах).

Мосты

изображают на картах различными по начертанию условными знаками в зависимости от материала (металлические, железобетонные, каменные и деревянные); при этом выделяют двухъярусные, а также подъемные и разводные мосты. Особым условным знаком выделяют мосты на плавучих опорах. Рядом с условными знаками мостов, имеющих длину 3 м и более и, расположенных на дорогах (кроме автострад и усовершенствованных шоссе), подписывают их численную характеристику в виде дроби, в числителе которой указывают длину и ширину моста в метрах, а в знаменателе - грузоподъемность в тоннах. Перед дробью указывают материал, из которого построен мост, а также высоту моста над уровнем воды в метрах (на судоходных реках). Например, подпись рядом с условным знаком моста (рис. 10.12) означает, что мост каменный (материал постройки), в числителе - длина и ширина проезжей части в метрах, в знаменателе - грузоподъемность в тоннах.

Рис. 10.12. Путепровод над железной дорогой

При обозначениях мостов на автострадах и усовершенствованных шоссе даются только их длина и ширина. Характеристика мостов длиной менее 3 м не дается.

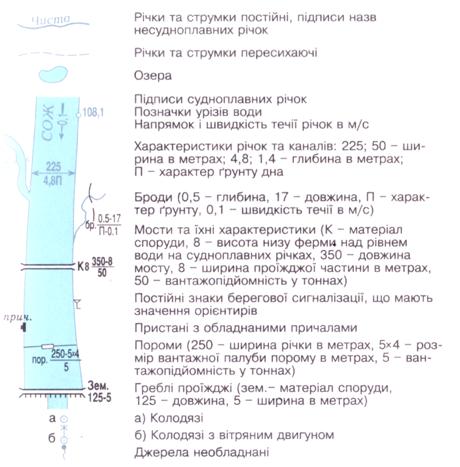

Гидрография (водные объекты).

На топографических картах показывают прибрежную часть морей, озера, реки, каналы (канавы), ручьи, колодцы, источники, пруды и другие водоемы. Рядом с ними подписывают их названия. Чем крупнее масштаб карты, тем подробнее изображаются водные объекты.

Озера, пруды и другие водоемы

показывают на картах, если их площадь составляет 1 мм2 и более в масштабе карты. Водоемы меньших размеров показывают лишь в засушливых и пустынных районах, а также в тех случаях, когда они имеют значение надежных ориентиров.

Рис. 10.12. Гидрография

Реки, ручьи, каналы и магистральные канавы

на топографических картах показывают все. При этом установлено, что на картах масштабов 1:25 000 и 1:50 000 реки шириной до 5 м, а на картах масштаба 1:100 000 - до 10 м обозначают одной линией, более широкие реки - двумя линиями. Каналы и канавы шириной 3 м и более изображают двумя линиями, шириной менее 3 м - одной.

Ширину и глубину рек

(каналов

) в метрах подписывают в виде дроби: в числителе - ширина, в знаменателе - глубина и характер грунта дна. Такие подписи помещаются в нескольких местах на протяжении реки (канала).

Скорость течения рек

(м/с

), изображаемых двумя линиями, указывают в середине стрелки, показывающей направление течения. На реках и озерах подписывают также высоту уровня воды в межень по отношению к уровню моря (отметки урезов воды).

На реках и каналах показывают плотины

, шлюзы

, паромы

(перевозы

), броды

и дают соответствующие им характеристики.

Колодцы

обозначают кружками синего цвета, рядом с которыми помещается буква К

или подпись арт

. к

. (артезианский колодец).

Наземные водопроводы

показывают сплошными линиями синего цвета с точками (через 8 мм), а подземные - прерывистыми линиями.

Чтобы легче отыскать и выбрать по карте источники водоснабжения в степных и пустынных районах, главные колодцы выделяют более крупным условным знаком. Кроме того, при наличии данных слева от условного знака колодца дается пояснительная подпись отметки уровня земли, справа - глубины колодца в метрах и скорости наполнения в литрах за час.

Почвенно

-растительный

покров

изображают на картах обычно масштабными условными знаками. К ним относятся условные знаки лесов, кустарников, садов, парков, лугов, болот и солончаков, а также условные знаки, изображающие характер почвенного покрова: пески, каменистая поверхность, галечники и т. п. При обозначении почвенно-растительного покрова часто применяют сочетание условных знаков. Например, для того чтобы показать заболоченный луг с кустами, контуром обозначают участок, занимаемый лугом, внутри которого помещают условные знаки болота, луга и кустов.

Контуры участков местности, покрытых лесом, кустарником, а также контуры болот, лугов обозначают на картах точечным пунктиром. Если границей леса, сада или другого угодья служит линейный местный предмет (канава, забор, дорога), то в этом случае условный знак линейного местного предмета заменяет собой пунктир.

Леса

изображают комплексом условных обозначений, состоящим из линейных знаков границ массивов, зеленой окраски лесопокрытых площадей, пояснительных надписей и значков. На картах показывают состав основных пород, средние высоту и диаметр стволов, расстояния между деревьями.

Рис. 10.13. Леса

Указанные характеристики относятся только к деревьям верхнего яруса, образующим полог, наблюдаемый по аэроснимкам. Если перед значком дерева записана одна порода, значит, к ней относится не менее 80 % деревьев насаждения; при указании двух пород первой записывают преобладающую в данном массиве.

Знаком редколесья

показывают совокупность деревьев при полноте насаждения 0,2. Если площадь редколесья не ограничена контуром, это означает, что на ней большое число отдельно стоящих деревьев.

Знаком же отдельно стоящего дерева

обозначают лишь дерево, стоящее изолированно и служащее ориентиром.

Знак горелого леса

ставят, если насаждение повреждено пожарами или погибло от лесных вредителей.

Лесосечные участки

с сохранившимися пнями и отдельными деревьями показывают знаком вырубки

. Если на участке повалено более 50% деревьев, применяют знак бурелома

.

Угнетенный древостой

высотой до 6 м показывают как низкорослый (карликовый).

На картах масштабов 1:10 000 - 1:50 000 показывают все просеки

, указывают их ширину и номера кварталов; при более мелких масштабах часть просек может быть пропущена.

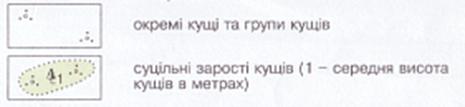

Рис. 10.14. Кустарники

Площади, покрытые порослью леса (высота до 4 м), сплошным кустарником, лесные питомники внутри контура на карте заполняют соответствующими условными знаками и закрашивают бледно-зеленой краской. На участках сплошных кустарников, при наличии данных, специальными значками показывают породу кустарника и подписывают его среднюю высоту в метрах.

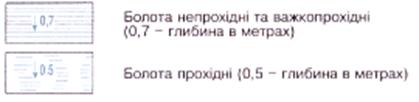

Болота изображают на картах горизонтальной штриховкой синего цвета с разделением их по степени проходимости в пешем порядке на проходимые (прерывистая штриховка), труднопроходимые и непроходимые (сплошная штриховка). Проходимыми принято считать болота глубиной не более 0,6 м; глубину их на картах обычно не подписывают.

Рис. 10.15. Болота

Глубина труднопроходимых и непроходимых болот подписывается рядом с вертикальной стрелкой, указывающей место промера. Труднопроходимые и непроходимые болота показываются на картах одинаковым условным знаком.

Солончаки

на картах показывают вертикальной штриховкой синего цвета с разделением их на проходимые (прерывистая штриховка) и непроходимые (сплошная штриховка).

На топографических картах, по мере уменьшения их масштаба, однородные топографические условные знаки объединяются в группы, последние - в один обобщённый знак и т.д. В целом, систему данных обозначений можно представить в виде усечённой пирамиды, в основании которой лежат знаки для топографических планов масштаба 1:500, а на вершине - для обзорно-топографических карт масштаба 1:1 000 000.

Цвета

топографических условных знаков едины для карт всех масштабов. Штриховые знаки угодий и их контуров, строений, сооружений, местных предметов, опорных пунктов и границ печатаются при издании чёрным

цветом, элементов рельефа - коричневым

; водоёмы, водотоки, болота и ледники — синим

(зеркало вод - светло-синим); площади древесно-кустарниковой растительности - зелёным

(карликовые леса, стланики, кустарники, виноградники - светло-зелёным), кварталы с огнестойкими строениями и шоссе - оранжевым, кварталы с неогнестойкими строениями и улучшенные грунтовые дороги - жёлтым.

Наряду с топографическими условными знаками для топографических карт установлены условные сокращения собственных названий

политико-административных единиц (например, Луганская область - Луг.) и пояснительных терминов (например, электростанция — эл.ст., юго-западный - ЮЗ, рабочий посёлок - р.п.).

Стандартизованные шрифты

для надписей на топографических картах позволяют дополнительно к топографическим условным знакам давать существенные сведения. Например, шрифты для наименований населённых пунктов отображают их тип, политико-административное значение и населённость, для рек - величину и возможность судоходства; шрифты для отметок высот, характеристик перевалов и колодцев дают возможность выделить главные из них и т.д.

Топографические условные знаки, условные сокращения надписей и шрифты для топографических карт объединены по группам масштабов в ряд таблиц, модернизируемых в среднем каждые десять лет.

Более подробно ознакомиться с условными знаками можно в интернете: http://hibaratxt.narod.ru/karty/indexsusl.html ; http://www.giscraft.ru/info/signs/content.shtml .

Основное содержание лесных планов и карт - лесная ситуация

: границы лесных предприятий, лесничеств и лесосырьевых баз; окружные межи лесных массивов, сеть квартальных просек и визиров, границы выделов; количественные и качественные характеристики древостоев; границы и показатели нелесных площадей (сенокосов, пашен, болот, противопожарных разрывов и др.) и непокрытых лесом (вырубок, гарей, пустырей и пр.): административные и производственные здания и сооружения предприятий лесного хозяйства и лесной промышленности; сухопутные и водные пути транспорта леса. При картографировании лесных выделов характеризуют их ценность, продуктивность, класс древостоя и запас. Другие элементы местности на лесных картах и планах показывают в той степени, которая необходима для привязки к местности лесной ситуации, а также для всестороннего изучения природных и экономических условий ведения лесного хозяйства и промышленного использования лесов. Данные об этих элементах местности, а также часть лесной ситуации переносят на лесные планы и карты с топографических и других общегеографических карт.

На лесоустроительные планшеты, планы лесничеств и планы лесонасаждений наносят с топографических карт и аэроснимков населенные пункты (внемасштабными условными знаками), реки, ручьи, каналы и водохранилища с их названиями, дороги, постоянные тропы (в малоосвоенных лесах), служебные строения, пожарные вышки, эстакады, верхние и нижние склады, лесные питомники, сады, пасеки и другие объекты, расположенные на землях гослесфонда, а также сведения о рельефе - горизонталями и другими условными знаками*. Особыми знаками показывают хребтовые и водосливные линии рельефа, если по ним проходят границы кварталов и лесничеств.

На схематические карты лесных предприятий в дополнение к перечисленным выше данным переносят сведения о линиях связи, железнодорожных станциях и пристанях, лесоперевалочных базах, путях сообщения общего пользования (без указания класса автодорог), мостах (основным условным знаком), лесовозных «хозяйственных дорогах, границах районов и областей.

Одна из особенностей картографического изображения на лесных планах и картах - его двуплановость. Первым планом (наиболее яркими и крупными знаками), а также окраской площадей в разные цвета показывают лесную ситуацию, вторым (однокрасочными знаками и надписями меньших размеров) - все другие элементы местности. При изображении лесной ситуации применяют буквенно-цифровые обозначения, цветовую раскраску, картограммы

. Таблицы условных обозначений обычно вычерчивают на полях планов и карт.

На лесоустроительных планшетах

внутри каждого выдела ставят надпись в виде дроби, где в числителе указывают его номер, в знаменателе - площадь, а если позволяют размеры выдела, обозначают также класс возраста, класс бонитета и группу запаса эксплуатационного насаждения.

Надписывают номера и площади кварталов, номера углов поворота граничной межи, направление и длину каждого участка, названия смежных землепользовании. Ситуацию на территории смежных землепользований на планшетах не показывают.

На планах лесонасаждений

характеристики выделов показывают в виде дроби, например . Здесь 4 - номер выдела, V -

класс возраста; II

- класс бонитета (показатель продуктивности леса), 1 - класс товарности спелых и перестойных насаждений; для эксплуатационных лесов; арабскими цифрами (1 - 5) указывают также группу запаса на 1 га. Для вырубок и гарей показывают дробью номера выделов и год вырубки или пала (числитель), класс бонитета произраставшего насаждения или главной породы и тип вырубки, обозначаемой шифром (знаменатель). На схемах лесхозов (леспромхозов) надписывают номера кварталов, показывают границы лесничеств, квартальные просеки, противопожарные разрывы, конторы лесохозяйственных предприятий, лесничеств, лесопунктов и участков, кордоны, лесовозные и лесохозяйственные дороги, нижние склады, лесоперевалочные базы.

Качественные показатели насаждений передают красками различных цветов и тонов. Таблицей условных знаков для каждой породы установлен свой цвет: для сосны - оранжевый, лиственницы - коричневый, березы - голубой и т. д. Тоном окраски каждую преобладающую на участке по роду подразделяют на четыре группы возраста: молодняки, средневозрастные, приспевающие спелые и перестойные. Лесные культуры выделяют горизонтальной штриховкой соответствующего цвета, а насаждения, созданные реконструкцией, - вертикальной.

Описанный выше способ применяют для показа пород и групп возрастов на планах лесонасаждений, картах-схемах лесохозяйственных предприятий, картах лесов областей. Другие качественные показатели отображают раскраской площадей укрупненные выделов на одноцветных копиях карт.

В равнинных районах со слабо выраженным рельефом горизонтали не наносят.

10.4. ПОНЯТИЕ О КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ

Картографическая генерализация -

это процесс отбора и обобщения изображаемых на карте объектов в соответствии с назначением и масштабом карты, а также особенностями картографируемой территории.

Отбор и обобщение картографируемых объектов - два взаимосвязанных и дополняющих друг друга процесса. Карта обладает ограниченными графическими возможностями в показе минимальных размеров отдельных объектов, количества их на определенной площади. Чтобы не превратить карту в изображение, изобилующее второстепенными деталями, затрудняющими восприятие ее содержания, необходимо выявить то общее, что позволит объединить отдельные объекты в группы по видовым, родовым и другим признакам, найти в них наиболее существенные особенности. Этот процесс осуществляется путем обобщения качественных и количественных характеристик показываемых на карте объектов, упрощения их плановых очертаний, отбрасывания мелких несущественных деталей, а также другими приемами

.

К факторам

картографической генерализации относятся:

- назначение карты;

- масштаб;

- особенности картографируемой территории.

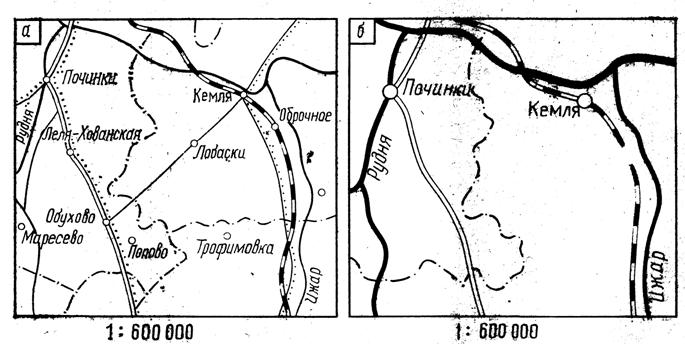

Назначение - ведущий фактор генерализации, так как он обусловливает содержание карты, масштаб, особенности оформления. От назначения зависит, что будет показано на карте, с какой степенью подробности. Это положение наглядно иллюстрирует рис. 10.16, на котором даны фрагменты карт одного масштаба. Одна из карт (рис. 10.16, а) предназначена для справочных целей, другая (рис. 10.16, б) - для изучения географии в школе. На справочной подробно показаны населенные пункты, дорожная сеть, административные границы. На школьной карте количество населенных пунктов предельно сокращено (дано в соответствии со школьной программой), реки и дороги схематизированы, их рисунок укрупнен, так как карта рассматривается на уроках на расстоянии.

Рис. 10.16. Генерализация картографического изображения

в зависимости от назначения карты.

Карты, предназначенные для точных измерительных работ, создаются в крупном масштабе, для визуального изучения значительных территорий - в мелком масштабе и т. д.

Масштаб,

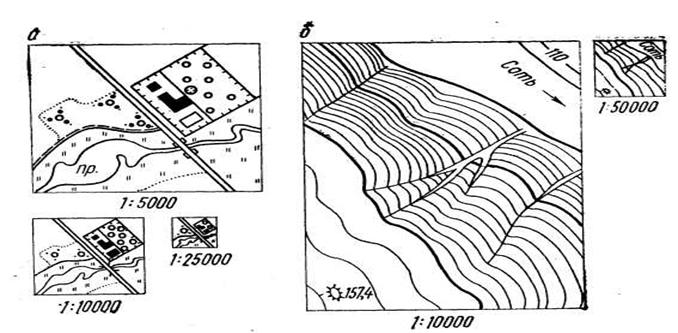

наряду с назначением карты, определяет подробность картографического изображения. Например, изображение площади в 1 км2 на карте масштаба 1:25 000 займет 1600 мм2, а в масштабе 1:1 000 000 - всего 1 мм2. Отсюда очевидна невозможность сохранения при изменении масштаба всех элементов изображения (рис. 10.18). Масштаб влияет также на геометрическую точность картографического изображения. От него во многом зависит степень обобщения количественных и качественных характеристик изображенных на карте объектов, Он делает необходимым переход от показа индивидуальных признаков объектов к показу их видовой (родовой) принадлежности. Изменение масштаба приводит к изменению вида условных знаков изображения. Это можно проследить по фрагментам карт, приведенным на рис. 10.18, а.

В масштабе 1:5 000 территория, заросшая кустарником, показана площадным условным знаком, в масштабе 1:25 000 эта же территория отмечена внемасштабным условным знаком.

Упрощение плановых очертаний, связанное с изменением масштаба, выявляется при сравнении фрагментов карт с изображением рельефа горизонталями на рис. 10.18, б:

на фрагменте карты масштаба 1: 50 000 по сравнению с фрагментом в масштабе 1: 10 000 меньше горизонталей, их изгибов и пр.

Рис. 10.18. Генерализация картографического изображения в зависимости от масштаба карты: а - местных предметов, б - рельефа

На картографическую генерализацию влияют особен ности картографируемой территории . Так, один и тот же объект имеет различные значения в разных географичес-ких условиях. В связи с этим в одних случаях он отображается на карте, в других нет. Например, грунтовая дорога, тропа, отдельная постройка в обжитой местности играют сравнительно небольшую роль и могут не показываться на карте. В малообжитых или труднодоступных районах они превращаются в существенные объекты, облегчающие ориентирование и передвижение на местности, поэтому показ их на карте необходим.

10.5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ

МЕСТНОСТИ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Топографические карты подробно и разносторонне характеризуют изображенные на них территории. По ним можно установить основные особенности гидрографической сети, по изображению рельефа определить его характер, расчлененность и т. п., выявить размещение типов растительности и связь их с рельефом, связь сельскохозяйственных угодий с населенными пунктами, рельефом и речной сетью, установить типы планировок населенных пунктов и закономерности в их размещении и т. д.

Порядок описания участков местности следующий.

1. Географические и прямоугольные координаты крайних точек участка.

2. Характеристика рельефа: тип рельефа (равнинный, холмистый, эрозионный и т. п.), формы рельефа, характерные линии и точки, разность высот, наибольшая и наименьшая крутизна скатов.

3. Гидрография:

а) реки - направление и скорость течения, ширина и глубина русла, уклон, высоты урезов, строение русла (извилистость, наличие островов, стариц, рукавов, протоков и т. д.), пригодность для судоходства и сплава;

б) озера - характер береговой линии, форма озера, глубина, урезы воды, характер расположения, связь с рельефом и реками; прочие элементы гидрографии (каналы, канавы, родники, колодцы и пр.).

4. Болота; - расположение в зависимости от характера рельефа, характеристика проходимости и растительности, хозяйственное использование.

5. Растительность - типы растительности, зависимость от характера рельефа и гидрографической сети, количественная и качественная характеристика (например, при характеристике лесов - площадь лесов, процент лесистости, породность, возрастной состав и т. п.), степень сельскохозяйственной освоенности территории.

6. Населенные пункты - тип, размещение (приуроченность к рекам, озерам, водораздельным пространствам, дорожной сети), планировка (компактная и рассыпная, квартальная и бессистемная, рядовая и т. п.), хозяйственное и культурное значение, размещение хозяйственных и культурных объектов, связь с путями сообщения.

7. Пути сообщения и средства связи - типы их, влияние рельефа и других особенностей местности на их характер (насыпи, выемки), сооружения на них (мосты и их характеристика), пересечения и стыки дорог, характер обсадок.

Пример описания участка местности между южной рамкой карты N-34-37-В-в-4.и параллелью 54°41′ , между западной рамкой карты и координатной линией 4312.

Координаты крайних точек участка

а) прямоугольные |

б) географические |

Угол уч-ка |

|||

|---|---|---|---|---|---|

18°03"45" в. д. |

|||||

18°03"45" в. д. |

|||||

18°05"05" в. д. |

сев.-вост. |

||||

18°05"10" в. д. |

юго-вост. |

||||

Рельеф участка равнинно-эрозионный. Расчленение рельефа обусловлено работой текучих вод - об этом свидетельствуют глубоко врезанная долина р. Куболты

и большое количество оврагов, балок, промоин и лощин на ее склонах. Самый крупный овраг расположен к югу и востоку от дер. Велики Броды

- его длина болем 1 к

м

. В восточной части участка три небольших холма высотой от 5 до 10 м, разделенных седловинами, служащими водоразделом между р. Куболтой

и Чист

ой

. На вершине холма, расположенного на поляне лесного массива Коршуки

, имеется пункт триангуляции на кургане с отметкой 159,7 м. Склоны холмов пологие, крутизна их не превышает 2°. Склоны долины р. Куболты

имеют большую крутизну (от 3 до 10°, а в отдельных местах и более).

Наибольшие высоты (более 180 м) находятся юго-западнее дер. Велики Броды

. Разность высот в пределах участка около 53 м.

Гидрографическая сеть представлена реками, ручьями, и прудами. Р. Куболта

, протекает посередине участка в северном направлении. Ее протяженность в пределах участка 2,3 км. Течение медленное - 0,1 м/сек.

В р. Куболту

на участке впадают 3 небольших ручья протяженностью дo 0,5 км.

Через реку у деревни Велики Броды

имеется каменный мост длиной 30 м, шириной 6 м, грузоподъемностью 20 т. Пойма реки, достигает 200 м ширины. Берега обрывистые - высота обрывов колеблется от 1 до 5 м. В юго-восточной части по правому берегу протягивается песчаная осыпь. Севернее деревни Велики Броды

создан искусственный пруд путем сооружения плотины в верхней части лощины, задерживающей стекающую по склону воду.

Естественная растительность покрывает около 15% территории. Правобережье р. Куболты

занимает массив леса Зеленый гай

, прорезанный сетью просек и дорог. Лес этот смешанный с преобладанием сосны и березы. Средние высота и толщина деревьев - соответственно 15 и 0,25 м. Юго-западная часть лесного массива представлена редколесьем с буреломом и сплошными кустарниками, южная - вырубленным лесом со сплошным кустарником; с юго-востока примыкает участок горелого и сухостойного леса. Второй лесной массив находится на левобережье р. Куболты

. Этот лес хвойный с преобладанием сосны.

Большая часть территории участка распахана, среди пашни встречаются отдельные группы кустарников.

Населенные пункты сельского типа. Деревня Велики Броды

расположена на склоне долины р. Куболты

. На момент составления карты в ней проживало приблизительно 300 человек. Деревня разделена на части двумя лощинами. Основная часть к югу от оврага имеет несколько улиц. Строения располагаются как по обе, так и по одну сторону улицы. Усадебные участки заняты огородами и садами. В северной части деревни расположена каменная церковь и хозяйственные постройки.

На водоразделе р. Куболты

и Читстой

находится еще одна деревня Мостище

. Жилые постройки сосредоточены южнее улучшенной грунтовой дороги. К северу от нее размещаются производственные постройки и мельница. За оградой имеется загон для скота. С северо-востока к деревне примыкает фруктовый сад площадью около 30 га, за которым расположена пасека.

Дорожная сеть проселочных и полевых дорог довольно густая и обеспечивает как связи населенных пунктов между собой, так и хозяйственные нужды. Между дер. Велики Броды

и дер. Мостище

проходит автомобильная дорога с каменным покрытием, шириной проезжей части 5 м. Участок дороги от дер. Мостище

до ручья имеет крутой спуск (до 6°). Дер. Мостище

связана телефонной линией с г. Загояны

.

Вопросы и задания для самоконтроля

- Как вы понимаете выражение «читать карту»?

- Какие общие правила необходимо соблюдать при чтении карт?

- Дайте определение «картографические условные знаки».

- Как классифицируют картографические условные знаки?

- Какие объекты изображаются на картах масштабными условными знаками?

- Какие объекты изображаются на картах внемасштабными условными знаками?

- Что показывает главная точка внемасштабного условного знака?

- Где находится главная точка у внемасштабных условных знаков?

- В каких целях применяют пояснительные подписи и цифровые обозначения на картах?

- Назовите комплекс уловных обозначений, которыми изображают на топографических картах лесную растительность.

- Каково основное содержание лесных планов и карт?

- Что показывают на лесоустроительных планшетах, планах лесничеств и планах лесонасаждений лесничеств?

- Как показывают характеристики выделов на планах лесонасаждений?

- Какие сведения отображают на лесных планах различными красками и для чего применяют различные их тона?

- Как на топографических и лесных картах изображают болота?

- Что такое двуплановость лесных карт?

- Дайте определение «картографическая генерализация».

- Как зависит степень генерализации от назначения карты, масштаба и особенностей картографируемой территории?

- Раскройте порядок описания местности по топографической карте.

Пруды, водохранилища, каналы, колодцы и родники. При описании рек необходимо указать расположение данного объекта на листе карты (в какой части карты расположена река), направление течения, судоходность (и другое хозяйственное использование данного гидрографического объекта). Так же нужно указать тип речного питания, пресность, является ли река постоянной или пересыхающей. При описании других гидрографических объектов достаточно просто указать их расположение на листе карты, пресность или соленость, среднюю площадь. В конце анализа гидрографии, нужно указать обеспеченность данной местности пресноводными ресурсами.

Далее переходят к описанию рельефа. Определяют самые высокие точки, перечисляют их и дают характеристику общему рельефу (плоскогорье, низкие горы, равнины ит.д.). Определяют направление уклона местности и максимальный перепад высот. Если на карте имеются крупные овраги или карьеры, то дают информацию об их расположении на карте . Далее переходят к описанию более мелких форм рельефа ямам, скоплениям камней. Также при описании нужно сообщить о пересеченности рельефа пешеходными тропами.

Следующим пунктом анализа любой карты (плана) местности идет описание растительности. Указывают тип растительности, примерную площадь покрытия насаждениями и формулу древостоя (она указывается рядом с условным знаком). Указывают крупные естественные (леса и заповедники) и культурные (сады и плантации) насаждения.

При описании любой карты нужно обратить особое внимание на дорожно-транспортную сеть. Необходимо указать протяженность и направление автомобильных и железнодорожных дорог областного, регионального или же федерального значения. Затем описываются наиболее протяженные трассы и шоссе местного значения. При необходимости проводят анализ пешеходных грунтовых дорог. В конце подводят итог и указывают густоту дорог различного назначения и делают вывод о проходимости данной территории .

Далее переходят к описанию урбанистических данных. Перечисляют наиболее крупные населенные пункты, примерную численность, социально-экономические постройки (заводы, места разработки добычи полезных ископаемых и т.д.). Также указывают наиболее важные социальные построения (театры, музеи, памятники регионального или областного значения).

Описание местности необходимо при составлении туристических и краеведческих справочников, заданий по ориентированию, создании исторических сайтов. Интересно рассказать о своем крае можно и гостям из другого города, приехавшим к вам на отдых. Даже в ничем не примечательном районе всегда найдется что-нибудь интересное.

Вам понадобится

- - карта местности;

- - данные по истории и экономике;

- - лист бумаги и ручка;

- - компьютер с текстовым редактором;

- - GPS-навигатор;

- - фотоаппарат.

Инструкция

Подумайте, для чего вы составляете описание. От этого зависит его характер. Ваш рассказ о своем крае может быть строго научным или художественным. Это вовсе не значит, что первый вариант обязательно должен быть сухим и неинтересным, а второй - не содержать никаких достоверных данных. Просто в научном описании необходимо опираться на цифры и факты, а во втором - на свои впечатления.

Составьте список необходимых вам данных. Название вашей местности вы, конечно, знаете. Но очень хорошо, если можете указать не только общеупотребительное современное, но и другие - дореволюционное, советского периода, то, как ваш край называют представители коренных народов и т. д. Установите этимологию.

Не забудьте рассказать, как можно добраться до вашего населенного пункта. По возможности укажите все маршруты. Напишите, от какого большого города или крупной железнодорожной станции лучше ехать и каким транспортом. Если ближайшая железнодорожная станция называется не так, как сам населенный пункт, упомяните об этом. Можно переписать расписания или дать на них ссылку.

Видео по теме

К описанию можно приложить фотографии и видеоматериалы.

Художественное описание можно сделать с точки зрения какого-либо реального или вымышленного героя. Например, это может быть участник сражения или работник старой фабрики.

Лес играет важную роль в жизнедеятельности человека. Издавна он был местом, где люди находили средства пропитания, материалы для строительства, лекарственное сырье. Со временем лесные угодья приобретали все более широкое хозяйственное значение. Возникла проблема сохранения лесов и связанных с ними ресурсов.

Отношение цивилизации к лесу во все времена определялось потребностями человечества в ресурсах. На первых этапах становления общества лесные богатства казались безграничными. Здесь человек охотился на диких животных, обеспечивая себя и сородичей пропитанием. Деревья становились источником топлива и давали ценный материал для возведения жилищ и хозяйственных построек. В лесу человек мог отыскать грибы, ягоды, лекарственные растения.

На определенном этапе развития человек перешел от собирательства и охоты к ведению сельского хозяйства. Для этого требовались обширные земельные угодья. Под напором цивилизации, нуждавшейся в плодородных почвах, лес стал отступать. Огромные площади его вырубались, на месте лесов появлялись сельскохозяйственные угодья, пашни, места для выпаса скота.

Истребление лесной растительности было прямым образом связано и с возросшим спросом на древесину. Лес превратился в очень ценный экономический ресурс. Из разных пород древесины сооружали здания жилого и хозяйственного назначения, технические объекты, например, мосты и крепостные стены. Немало деревьев уходило на постройку кораблей. Даже в настоящее время древесина по-прежнему широко используется в качестве сравнительно дешевого топлива, особенно в сельской местности.

Активная хозяйственная деятельность, которая приводила к уничтожению целых массивов леса, заставила человека задуматься о принятии мер к возобновлению лесных ресурсов. Например, в Германии уже к XVIII веку было введено требование выращивать лес на месте вырубленных насаждений. Лесопромышленники под страхом серьезных штрафов были вынуждены принимать меры к рациональному использованию имевшихся в лесах ресурсов.

Одно из бытующих в обществе заблуждений состоит в том, что лесные просторы на планете безграничны. Однако это далеко от истины. Площади, занимаемые лесной растительностью, к настоящему времени оказались сильно истощены. Это не в последнюю очередь связано с тем, что ведение лесного хозяйства нацелено на получение краткосрочной экономической выгоды. Нерациональное использование лесных ресурсов ведет к снижению средообразующих, защитных и эстетических свойств леса.

Правовые основания для использования лесов и лесных ресурсов в России изложены в Лесном кодексе РФ. Здесь же отражены направления деятельности, которая разрешена законом. К ним относятся лесозаготовки, переработка древесины, сбор пищевых ресурсов и лекарственных растений, осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства. Для ведения подобных видов деятельности могут создаваться промышленные и коммерческие предприятия.

Рассматривая леса как объект использования, государство стремится ограничить или вовсе исключить ведение экономической деятельности на отдельных участках зеленой зоны. Коммерческое и промышленное использование леса ставится под контроль государственных структур, ведающих лесным хозяйством. Управление лесными ресурсами строится на принципах устойчивого развития и возобновления лесного фонда.